Archive for the ‘相続登記’ Category

相続の財産調査で使う「公図」とは?取得方法と注意点を解説

相続不動産の財産調査、見落としを防ぐアイテム、それが「公図」です

ご親族が亡くなられ、相続の手続きを進める中で、特に頭を悩ませるのが不動産の財産調査ではないでしょうか。「把握している不動産はこれだけのはずだけど、万が一見落としがあったらどうしよう…」そんな不安を抱えていらっしゃる方も少なくありません。

実は、その不安を解消し、正確な財産調査を行うための重要な手がかりのひとつとなるのが「公図(こうず)」という書類です。多くの方にとって聞き慣れない言葉かもしれませんが、この公図を読み解くことで、故人が所有していた不動産の全体像を正確に把握し、後の遺産分割協議や相続登記をスムーズに進めることができます。

この記事では、相続財産調査における公図の役割から、具体的な取得方法、そして取得後のチェックポイントまで、初めての方にも分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、公図についての疑問が解消され、自信を持って財産調査の第一歩を踏み出せるはずです。

相続財産調査で「公図」がなぜ重要なのか?

では、なぜ相続財産調査で公図がそれほど重要なのでしょうか。ひと言でいえば、「故人が所有していた不動産の全体像を明らかにし、財産の見落としを防ぐため」です。

公図とは、法務局(登記所)に備え付けられている、土地の区画(筆)や地番を一覧できる地図のようなものです。土地のおおまかな形状や隣接地との位置関係が示されており、不動産調査の基礎資料となります。

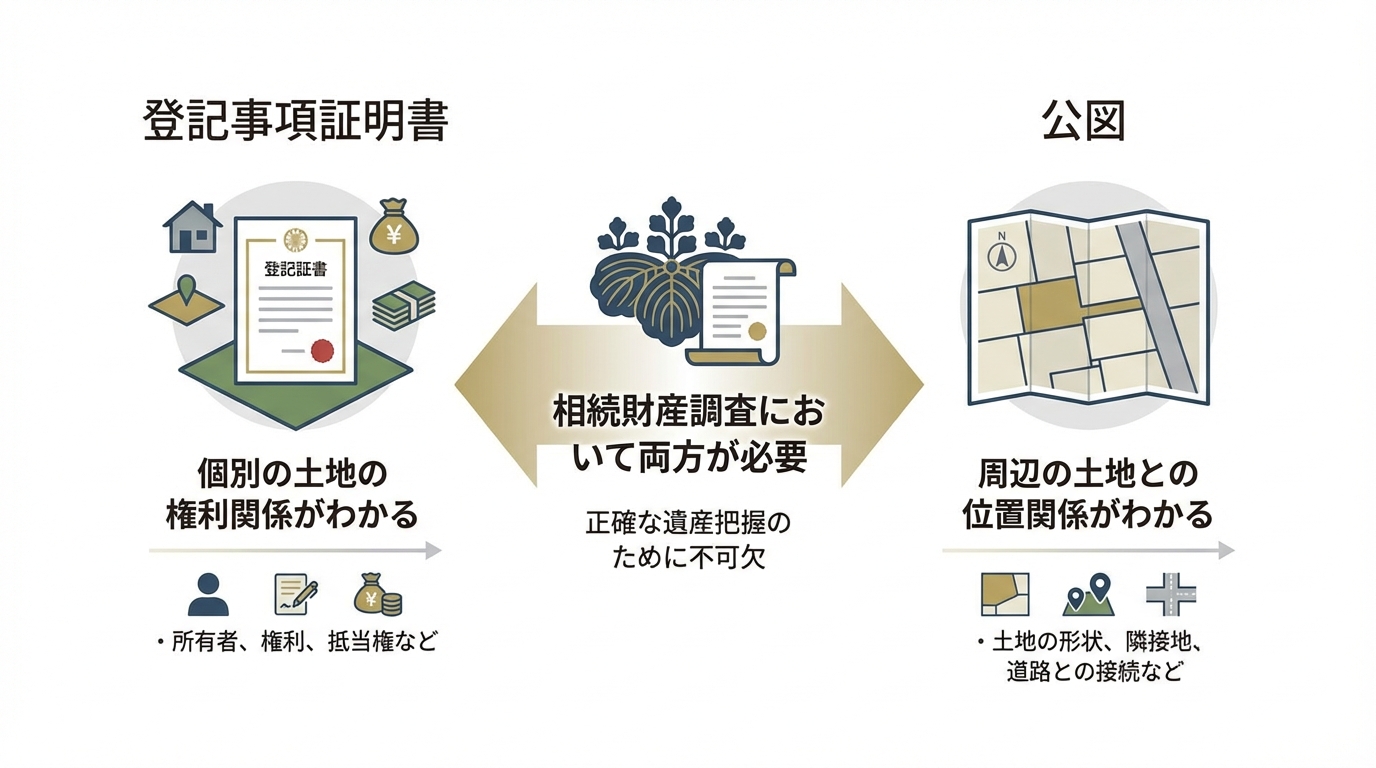

登記事項証明書だけでは分からない土地の全体像

相続不動産の調査というと、多くの方がまず「登記事項証明書(登記簿謄本)」を思い浮かべるかもしれません。もちろん、個々の不動産の所有者や権利関係を確認するために、登記事項証明書の取得は不可欠です。

しかし、登記事項証明書は、あくまで私たちが「存在を知っている不動産」についてしか取得することができません。例えば、ご自宅の敷地とは別に、把握していなかった私道の一部や、過去に分筆(分割)された小さな土地などを所有していた場合、それらの存在に気づかず、調査から漏れてしまう可能性があります。

実際に、相続のご相談をお受けしていると、このようなケースは決して珍しくありません。ご自身が把握している土地の登記事項証明書に記載された面積(地積)が想定より小さいなどの場合は、もしかしたら土地が分筆されている可能性も考えられます。

そこで役立つのが公図です。公図を取得すれば、調査したい土地とその周辺の土地がどのように区切られているかが一目でわかります。もし、把握していなかった土地が見つかれば、その地番をもとに新たに登記事項証明書を取得し、所有者を確認することで、財産の見落としを防ぐことができるのです。

公図の種類:「14条地図」と「地図に準ずる図面」

一口に公図といっても、実はその精度によって2つの種類に分けられます。

- 14条地図(不動産登記法第14条第1項に定める地図):

測量に基づいて作成され、一定の精度が確保されているため、現地での位置関係を把握しやすいのが特徴です。 - 地図に準ずる図面(旧公図):

主に明治時代の地租改正事業で作成された図面(旧土地台帳附属地図)を基にしています。そのため、測量技術が未熟だった時代のものも多く、実際の土地の形状や面積、境界線と一致しないこともあります。

現在、全国の登記所では、この「地図に準ずる図面」から精度の高い「14条地図」への置き換え作業が進められていますが、まだ多くの地域では「地図に準ずる図面」が使われています。取得した公図の右下あたりに「地図に準ずる図面」といった記載があるかどうかで、どちらの種類かを確認できます。情報が必ずしも現況と一致しない可能性があることは、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。とはいえ、相続財産を把握する上では、どちらの図面も大きな差はないと思って問題ありません。

公図の取得方法|3つのステップで解説

公図の取得は、決して難しい手続きではありません。以下の3つのステップに沿って進めれば、どなたでも取得することができます。

ステップ1:土地の「地番」を調べる

公図を取得するために、まず必要になるのが土地の「地番(ちばん)」です。私たちが普段使っている住所(住居表示)とは異なる、土地を特定するための番号なので注意が必要です。

地番を調べる最も簡単な方法は、故人宛に届いていた固定資産税の納税通知書を確認することです。通常、「課税明細書」の欄に不動産の所在地として地番が記載されています。また、権利証(登記済証)や登記識別情報通知にも記載されていますので、お手元にあれば確認してみましょう。

ステップ2:取得場所を選ぶ(登記所かインターネット)

地番がわかったら、次にどこで取得するかを決めます。主な取得方法は、法務局(登記所)の窓口で直接請求する方法と、インターネットを利用する方法の2つです。

| 取得方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 法務局(登記所)の窓口 | ・不明点を職員に質問できる・他の書類もまとめて取得できる | ・開庁時間内に行く必要がある・手数料が若干高い |

| インターネット(登記情報提供サービス) | ・自宅のPCから利用時間内に利用可能・手数料が安い・すぐに内容を確認できる | ・操作に慣れが必要な場合がある |

ステップ3:必要書類を準備して請求する

【登記所の窓口で請求する場合】

登記所に備え付けの「地図・図面証明書交付申請書」に必要事項を記入します。申請書に地番を記入し、「地図・図面証明書」の欄で「公図の写し」にチェックを入れて窓口に提出します。手数料は1通500円で、収入印紙で納付します。公図は、相続人であるかどうかに関わらず、誰でも取得することが可能です。

【インターネットで請求する場合】

「登記情報提供サービス」のウェブサイトで利用者登録(一時利用も可能)を行い、画面の案内に従って地番を入力して請求します。手数料は1通361円で、クレジットカードなどで決済します。PDF形式でダウンロードできるので、すぐに内容を確認できます。

【習志野市・八千代市】公図を取得できる登記所のご案内

習志野市や八千代市に相続不動産がある場合、どこで公図を取得すればよいのでしょうか。具体的な登記所をご案内します。

習志野市・八千代市の不動産は千葉地方法務局へ

習志野市にある不動産は千葉地方法務局(本局)、八千代市にある不動産は千葉地方法務局 船橋支局が管轄しています。

- 名称:千葉地方法務局(本局)

- 所在地:〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号

公図の写しは、管轄外の登記所でも請求できる場合があるため、必ずしも管轄の登記所へ行く必要がないこともあります。お近くの法務局(支局・出張所)の窓口でも、習志野市・八千代市の公図を取得することが可能です。ただし、公図や登記簿謄本を取得したあとの疑問点について、管轄の登記所でないと回答等ができない場合もありますので、可能であれば管轄の登記所での取得をお勧めします。

どの登記所がどこを管轄しているかについては、法務局のウェブサイトで確認することができます。

参照:千葉地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

オンラインでの取得も可能です

もちろん、登記所へ足を運ばなくても、前述の「登記情報提供サービス」を利用すれば、習志野市や八千代市の公図をオンラインで取得することができます。

ただし、正直なところ、このインターネットサービスは初めて利用する方にとっては、必ずしも使い勝手が良いとは言えない側面もあります。もし操作に不安があったり、他の書類も合わせて調査したりしたい場合は、少しお手間かもしれませんが、登記所の窓口へ行って職員の方に聞きながら取得する方が確実で安心かもしれません。

公図を取得した後のチェックポイントと注意点

無事に公図を取得できたら、次は内容を確認していきましょう。ただ眺めるだけでなく、以下のポイントに注意してチェックすることで、より深い情報が見えてきます。

公図と現況が異なる場合は専門家への相談も検討

特に「地図に準ずる図面」の場合、公図に描かれている土地の形状や境界線が、実際の土地の状況と明らかに異なっていることがあります。「図面と実際のブロック塀の位置が違う」「お隣との境界線が曖昧になっている」といったケースです。

このような境界に関する問題は、相続手続きの中でも特に専門的な知識を要する分野です。当事者同士での話し合いでは解決が難しく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。もし公図と現況のズレに気づき、不安を感じた場合は、ご自身だけで抱え込まず、土地家屋調査士や私たちのような相続の専門家へ一度相談してみることをお勧めします。

まとめ|公図を活用して、正確な相続財産調査を

今回は、相続財産調査における「公図」の重要性や取得方法、チェックポイントについて解説しました。

- 公図は、登記事項証明書だけでは分からない不動産の全体像を把握し、財産の見落としを防ぐために不可欠な書類です。

- 取得は、法務局(登記所)の窓口か、インターネットの「登記情報提供サービス」で可能です。

- 習志野市・八千代市の不動産は、千葉地方法務局が管轄していますが、全国どこの登記所でも取得できます。

- 取得後は、地番のない土地がないか、現況と大きなズレがないかなどを確認しましょう。

相続手続きは、やらなければならないことが多く、大変な作業です。しかし、最初のステップである財産調査を正確に行うことが、後の遺産分割協議や相続登記を円滑に進めるための土台となります。この記事が、皆さまの相続手続きの一助となれば幸いです。

不動産の相続手続きでお困りならご相談ください

「公図を取ってみたけれど、見方がよく分からない」「知らない土地が出てきて、どう調査を進めればいいか不安…」など、不動産の相続手続きで何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相続に関するお悩みは、ご家庭によって様々です。私たちは、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、何をすべきかを分かりやすくご説明します。初回のご相談は無料です(ご相談内容によっては、別途費用が発生する場合があります)ので、安心してご連絡いただければと思います。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続登記の不動産評価額はどこで調べる?必要書類と取得方法

相続登記で不動産の評価額が必要なのはなぜ?

ご家族が亡くなられ、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを進めようとすると、「不動産の評価額」という言葉を目にすることがあるかもしれません。「なぜ、不動産の評価額を調べる必要があるのだろう?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

その理由は、相続登記を法務局に申請する際に「登録免許税」という税金を納める必要があるからです。この登録免許税の金額は、相続する不動産の評価額を基に計算されます。

つまり、登録免許税の正確な金額を算出するために、その計算の基礎となる不動産の評価額を証明する書類が必要になるのです。

多くの方がつまずきやすいのが、「どの書類で」「いつの時点の」評価額を調べればよいのか、という点です。この記事では、その具体的な方法を分かりやすく解説していきますので、ご安心ください。

相続登記で使う不動産評価額の調べ方【2つの方法】

相続登記の登録免許税を計算する際に使用するのは、「固定資産税評価額」です。これは、市町村が固定資産税を計算するために定めている評価額のことで、一般的に3年に1度見直されます。

この固定資産税評価額を調べる方法は、主に2つあります。まずは手軽な方法から確認してみましょう。

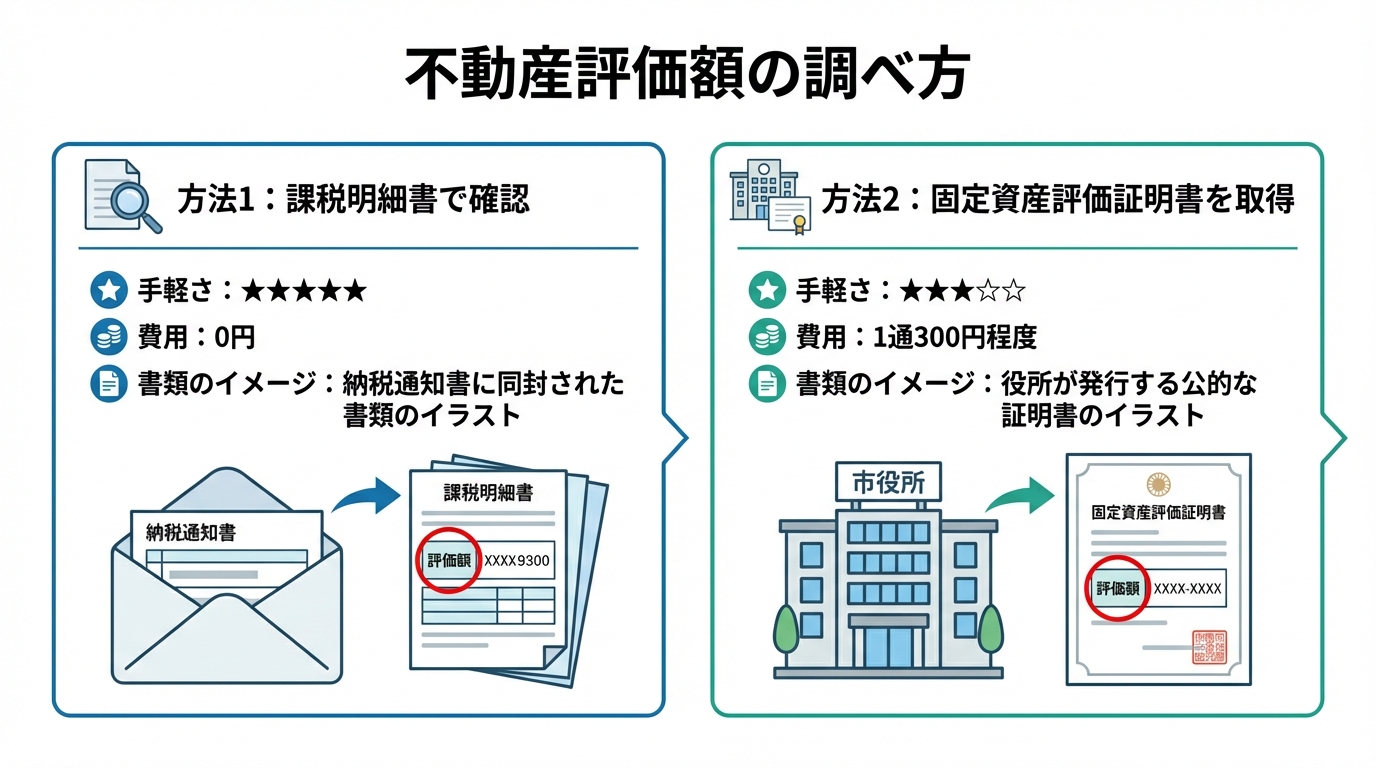

方法1:固定資産税の「課税明細書」で確認する

最も簡単で費用もかからないのが、この方法です。固定資産税の「課税明細書」は、毎年4月〜5月頃に市町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されています。

まずは、亡くなられた方宛てに届いた郵便物の中に、この納税通知書がないか探してみてください。

課税明細書が見つかったら、不動産(土地・家屋)の所在などが記載された項目の中にある「価格」または「評価額」という欄を確認します。この金額が、固定資産税評価額にあたります。

方法2:「固定資産評価証明書」を取得する

「納税通知書や課税明細書が見つからない」「相続財産に非課税の私道が含まれている」といった場合には、市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得します。

これは、不動産の評価額を公的に証明する書類です。相続登記を行う場合、登記申請書に固定資産の価格(課税価格)を記載する必要がありますが、評価証明書の添付が必須ではない場合もあります。取得方法の詳細は、後ほど詳しくご説明します。

【重要】いつの評価額が必要?登記申請年度の証明書を用意

ここが、相続登記で最も注意すべき重要なポイントです。登録免許税の計算に使う固定資産税評価額は、「相続が発生した日」のものではありません。

法務局に相続登記を申請する「年度」の評価額が必要になります。

固定資産税は賦課期日(原則1月1日)を基準に課税関係が決まりますが、実務上「○年度」の証明書は4月1日から翌年の3月31日までの年度区分で取り扱われることが一般的です。この「4月1日」をまたぐかどうかで、必要となる証明書の年度が変わるため、十分な注意が必要です。

- 例1:2026年(令和8年)3月31日に登記申請する場合

→ 2025年度(令和7年度)の固定資産評価証明書が必要 - 例2:2026年(令和8年)4月1日に登記申請する場合

→ 2026年度(令和8年度)の固定資産評価証明書が必要

新しい年度の固定資産評価証明書は、原則としてその年の4月1日から取得可能になります。登記申請のタイミングをよく確認し、正しい年度の書類を準備するようにしましょう。

習志野市・八千代市での固定資産評価証明書の取得方法

ここでは、習志野市と八千代市で固定資産評価証明書を取得する際の具体的な手続きについてご案内します。

習志野市で取得する場合

習志野市では、市役所の窓口で証明書を取得できます。相続人が申請する際には、亡くなられた方との関係が分かる書類が必要になります。

| 申請窓口 | ・市役所 資産税課(市庁舎GF階/グラウンドフロア)・各支所、連絡所 |

|---|---|

| 必要なもの | ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)・手数料(1通300円)・(相続人の場合)被相続人の死亡の事実と、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本など |

| 備考 | 郵送での請求も可能です。事前に市役所に必要書類を確認するとスムーズです。 |

八千代市で取得する場合

八千代市でも同様に、市役所の窓口で証明書を取得できます。必要書類を事前に準備して窓口へ向かいましょう。なお、各支所・連絡所でも受け付けはできますが、即日交付は市役所のみです。

| 申請窓口 | ・市役所 資産税課(2階)・各支所、連絡所 |

|---|---|

| 必要なもの | ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)・手数料(1枚300円)・(相続人の場合)被相続人の死亡の事実と、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本など |

| 備考 | 郵送請求も可能です。詳細は市のホームページで確認できます。 |

より詳しい情報については、八千代市の公式ウェブサイトもご参照ください。

手続きが難しいと感じたら、一人で悩まずご相談ください

ここまで、相続登記に必要な不動産評価額の調べ方について解説してきましたが、「やはり手続きが複雑で難しそうだ」「戸籍謄本などを集める時間がない」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

相続手続きは、評価額の調査だけでなく、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、多くの時間と手間がかかります。もし少しでもご不安な点や不明な点がございましたら、一人で抱え込まず、ぜひ司法書士和久咲法務事務所へお気軽にお問い合わせください。

皆様の心のつかえが取れるよう、丁寧にお手伝いさせていただきます。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

遺産分割協議書の不動産記載ミスで相続登記できない?【司法書士が解説】

「これで完璧」のはずが…その遺産分割協議書では相続登記できません

ご家族が亡くなられ、相続人みなさんで話し合い、ようやく遺産分割協議書が完成。全員から署名と実印をもらい、あとは法務局に相続登記を申請するだけ…。「これで完璧だ」と、ほっと一息ついているかもしれませんね。

しかし、もしその遺産分割協議書に、不動産の記載ミスが一つでもあったとしたら…?せっかくの努力が水の泡となり、相続登記の申請は補正(修正)を求められ、補正できない場合には却下となることもあります。

「まさか、そんな間違いなんてしないよ」と思われるかもしれません。ですが、多くの方が良かれと思って参考にする固定資産税の納税通知書(課税明細書)の記載をそのまま書き写してしまい、失敗するケースがとても多い印象です。

相続人全員にもう一度頭を下げて実印をもらい直す…考えただけでも気が重いですよね。この記事では、そんな悲劇を避けるため、相続登記でつまずきがちな不動産記載の落とし穴と、その具体的な対策について、千葉県で相続手続きを専門に扱う司法書士が分かりやすく解説します。

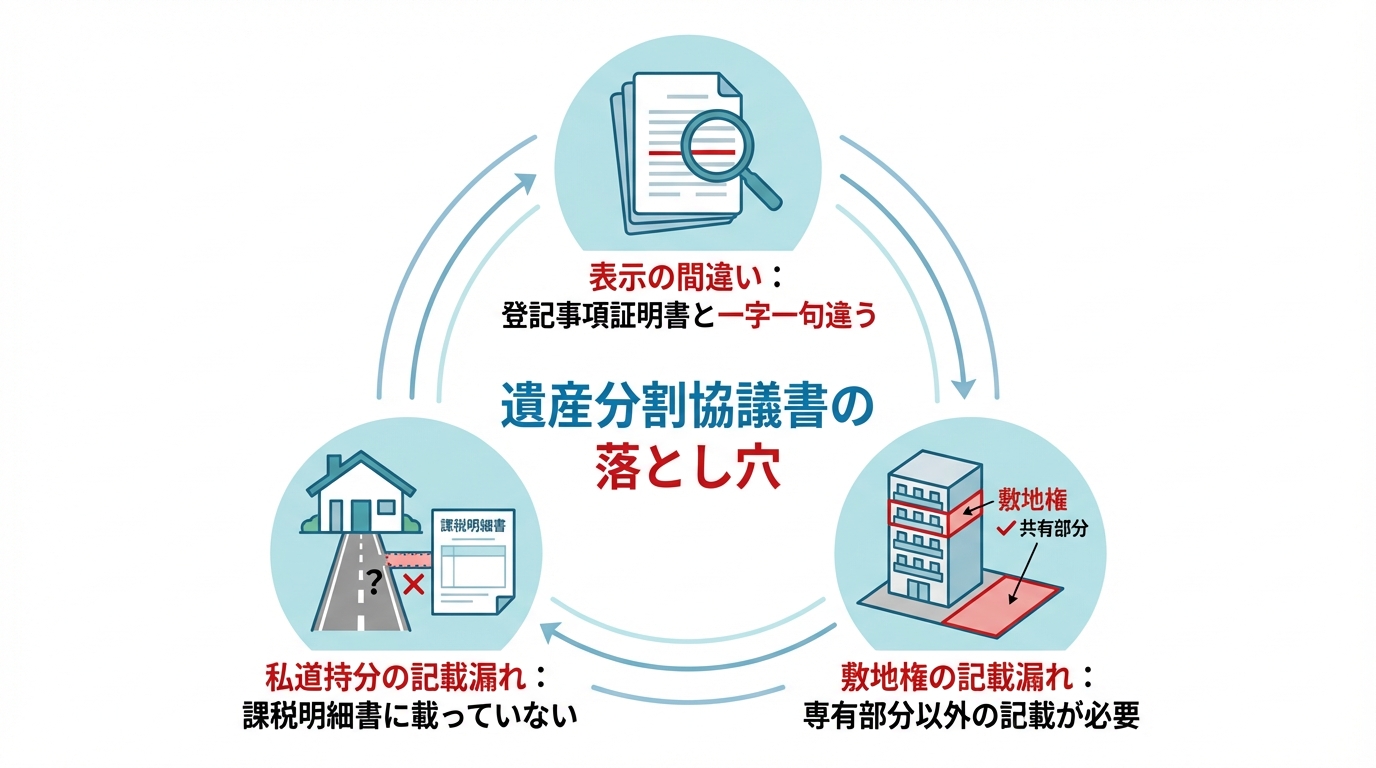

相続登記でつまずく不動産記載の3つの落とし穴

法務局は、遺産分割協議書に書かれた不動産の情報と、登記記録の情報を厳密に照合します。少しでも内容が異れば、「どの不動産について協議したのか特定できない」と判断され、手続きはストップしてしまう可能性があります。特に注意が必要な3つの典型的なミスをご紹介します。

【落とし穴1】不動産の表示が登記事項証明書と違う

最も多く、そして基本的な間違いが、不動産の「表示」の不一致です。市区町村が管理する固定資産税の情報と、法務局が管理する登記の情報は、必ずしも一致しません。

例えば、普段使っている「住所(住居表示)」と、登記上の「所在・地番」は全くの別物です。遺産分割協議書には、相続登記の基礎となる登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれている情報を、一字一句正確に転記しなければなりません。

【参照情報】

登記事項証明書は、法務局の窓口のほか、オンラインでも請求できます。手続きの第一歩として、必ず最新のものを取得しましょう。

登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務局)

【落とし穴2】私道や公衆用道路の持分が漏れている

ご自宅の前の道路が「私道」の場合、その土地の持分(権利)も相続財産です。しかし、この私道持分は、固定資産税が非課税になっていることが多く、納税通知書(課税明細書)には記載されないことがあり、特に固定資産税が非課税(評価額0円等)となっている場合は見落としやすい点に注意が必要です。

「道路の持分くらい、なくても困らないのでは?」と思うかもしれませんが、大間違いです。将来、その不動産を売却したり、家を建て替えたりする際に、私道持分の名義が亡くなった方のままだと、買主への所有権移転手続や、金融機関の住宅ローン審査等で支障が生じるおそれがあります。

後から慌てて私道持分だけ協議をやり直すのは、大変な手間と時間がかかります。必ず事前に確認しましょう。

【落とし穴3】マンションの「敷地権」の記載がない

マンションを相続する場合も、戸建てとは異なる注意点があります。遺産分割協議書には、お部屋の部分(専有部分)だけでなく、その部屋が持っている土地の権利(敷地権)についても正確に記載する必要があります。

登記事項証明書を取得すると、戸建てとは異なり、「一棟の建物の表示」や「敷地権の目的たる土地の表示」、「敷地権の表示」といった項目があります。これらに不足や誤りがあると、法務局から補正(修正)を求められることがあり、補正できない場合には申請が却下となることもあります。特に「敷地権の割合」は忘れがちなので、注意深く確認してください。

万一の記載漏れを防ぐ「お守り」とは?

ここまで読んで、「自分で完璧に財産を調べるのは難しい…」と不安に思われたかもしれません。そんな不安を少しでも和らげ、万一の記載漏れに備えるための、いわば「お守り」のような一文があります。

それは、遺産分割協議書の末尾に、次のような「予備的条項」を加えておくことです。

【記載例】

本遺産分割協議書に記載のない遺産、および後日発見された遺産については、相続人〇〇 〇〇がこれを全て取得する。

この条項を入れておくことで、後から私道持分などの財産が見つかった場合でも、指定された相続人が取得する前提で整理しやすくなることがあります。そのため、状況によっては、改めて相続人全員で協議書を作り直して実印をもらい直す手間を軽減できる場合があります。

もちろん、これはあくまで万一に備えるためのものですし、遺産分割協議書の内容によっては、不適切な場合もありますので、最初から正確な財産調査を行い、全ての財産を記載することが、円満な相続の基本であることは言うまでもありません。

すでにミスが発覚…どうすれば修正できる?

もし、すでに作成済みの遺産分割協議書にミスを見つけてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。対応はミスの内容によって異なります。

- 軽微な誤字・脱字の場合

単なる漢字の間違いなど、誰が読んでも意味が通じるような軽微なミスの場合は、間違った箇所に二重線を引き、その近くに正しい文字を記入した上で、相続人「全員」が「実印」で訂正印を押すことで修正できたり、「捨印」がある場合は、それを使用することができる場合があります。 - 不動産の表示間違いや財産の記載漏れの場合

訂正印や捨印での対応は難しいと思われます。後日、「どの不動産について協議したかわからない」などとして、相続人間で争いになりかねません。そのため、この場合は、原則として遺産分割協議書を正しい内容で作り直すほうが無難だといえます。

作り直しとなると、相続人全員に事情を説明し、再度署名と実印をもらう必要があります。一度は納得して印鑑を押してくれた相続人にお願いし直すのは、心理的にも大きな負担となります。だからこそ、最初の段階で記載漏れのない書類を作成することが何よりも大切なのです。

千葉県で相続登記にお困りならご相談ください

遺産分割協議書の作成は、一見すると単純な作業に見えるかもしれません。しかし、特に不動産が含まれる場合、今回ご紹介したような落とし穴がいくつも潜んでいます。

ささいな記載ミスが、相続人全員を巻き込む大きな手戻りを生み、時間も労力も、そして精神的にも大きな負担となってしまいます。より確実に、そしてスムーズに手続きを進めたいと考えるなら、作成段階から専門家のサポートを受けるのも有効です。

司法書士和久咲法務事務所は、千葉県習志野市・八千代市を中心に、相続手続きを継続的にお手伝いしてきました。ご相談から手続き完了まで、代表である私が直接ご対応し、皆様の不安に寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。

「協議書の作成方法がわからない…」など、どんな些細なことでも構いません。もしお困りでしたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの心の重荷を少しでも軽くするお手伝いができれば幸いです。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

戸籍の広域交付制度とは?メリット・デメリットを専門家が解説

戸籍の広域交付制度とは?相続手続きが楽になる新制度

ご家族が亡くなられた後の相続手続き、特に「相続登記」では、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などをすべて集める必要があります。しかし、結婚や転勤などで本籍地が何度も変わっていると、戸籍が全国の市区町村に点在しているケースも少なくありません。

これまでは、それぞれの本籍地がある役所に個別に郵送などで請求する必要があり、「すべての戸籍を集めるだけで数ヶ月かかってしまった…」というお声もよく耳にする、大変骨の折れる作業でした。

そんな戸籍集めの負担を大幅に軽減するために、2024年3月1日から始まったのが「戸籍の広域交付制度」です。この制度は、戸籍法の一部改正によって実現したもので、最寄りの役所の窓口で、他の市区町村が管理する戸籍謄本などもまとめて請求できるようになりました。

この記事では、相続手続きに直面されている方がスムーズに手続きを進められるよう、戸籍の広域交付制度のメリット・デメリットから具体的な申請方法まで分かりやすく解説します。

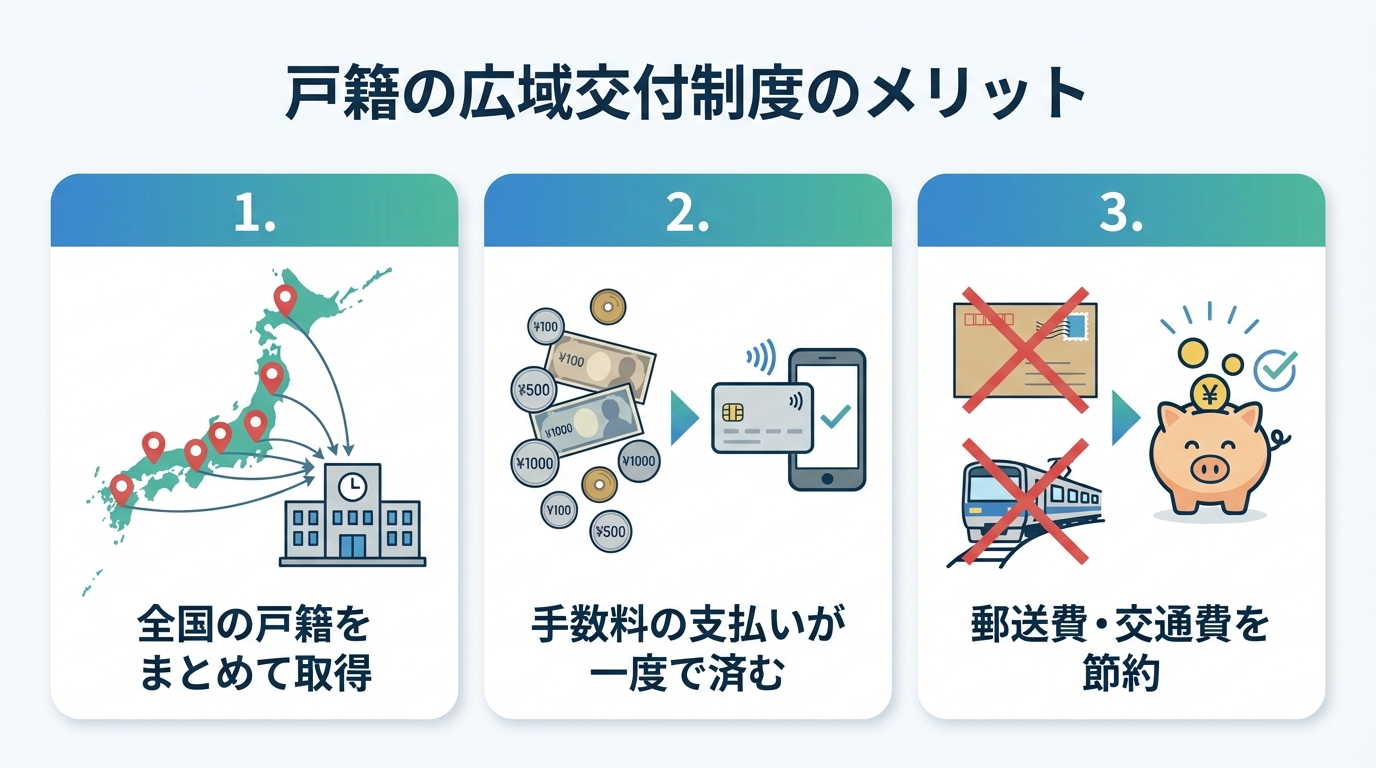

戸籍の広域交付制度 3つのメリット

この新しい制度には、利用者にとって嬉しいメリットがたくさんあります。特に相続手続きで戸籍を集めている方にとっては、時間や手間、費用を大きく削減できる可能性があります。

1. 全国の戸籍を最寄りの役所でまとめて取得できる

最大のメリットは、なんといっても「ワンストップで取得できる」点です。

例えば、亡くなったお父様の本籍地が「出生時は北海道、結婚時に千葉県、晩年は沖縄県」というように全国に点在していたとします。従来であれば、北海道、千葉県、沖縄県の各役所にそれぞれ郵送で請求手続きをしなければなりませんでした。

しかし広域交付制度を使えば、お近くの市区町村役場の窓口に行くだけで、これらすべての戸籍謄本を一度に請求・取得できます。郵送でのやり取りや、遠方の役所まで出向く必要がなくなるのは、非常に大きな利点です。

2. 手数料の支払いが一度で済む

従来、特に郵送で戸籍を請求する際には、手数料分の「定額小為替」を郵便局で購入して同封する必要がありました。複数の役所に請求する場合、その都度、定額小為替を用意しなければならず、これも意外と手間がかかる作業でした。

広域交付制度では、請求したすべての戸籍の手数料を、申請する窓口でまとめて支払うことができます(支払方法は自治体・窓口により異なります)。手続きがシンプルになり、よりスムーズに申請を進められます。

3. 郵送費や交通費を節約できる

各役所へ郵送で請求する場合、申請書類を送るための切手代や、返送してもらうための返信用封筒・切手代が必要になります。本籍地が多ければ多いほど、この郵送費も積み重なっていきます。

広域交付制度を利用すれば、こうした郵送費や、もし遠方の役所に直接出向く場合の交通費をまるごと節約できます。特に多くの戸籍を集める必要がある相続手続きにおいては、経済的な負担も軽減されるでしょう。

【重要】広域交付制度のデメリットと注意点

非常に便利な制度ですが、利用する際にはいくつか知っておくべき重要な注意点があります。これを知らずに役所に行くと、「取得できなかった…」と二度手間になってしまう可能性もあるため、しっかり確認しておきましょう。

請求できる人と取得できる戸籍に制限がある

この制度を利用して戸籍を請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られています。つまり、ご自身の戸籍や、親子・祖父母といった縦のラインの親族の戸籍しか取得できません。

ここで特に注意が必要なのが、兄弟姉妹や、おじ・おば、いとこなどの戸籍は、広域交付制度では取得できないという点です。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来通り、本籍地の役所に直接請求する必要があります。

代理人請求や郵送請求はできない

広域交付制度は、厳格な本人確認が求められるため、必ず請求できる方ご本人が役所の窓口に出向く必要があります。

そのため、司法書士などの専門家が代理で請求することや、郵送で請求することは認められていません。「平日は仕事で役所に行けない」「手続きが複雑で専門家に任せたい」という場合は、専門家が従来通りの方法(職務上請求)で戸籍を収集することになります。もしご自身で手続きを進めるのが難しいと感じたら、当事務所の無料相談をご利用いただくこともご検討ください。

取得できない証明書がある(戸籍の附票など)

広域交付制度で取得できるのは、あくまで「戸籍謄本(全部事項証明書)」や「除籍謄本」などです。以下の証明書は対象外となります。

- 戸籍抄本(一部事項証明書)

- 戸籍の附票の写し

- 身分証明書、独身証明書など

特に、相続登記で不動産の名義変更を行う際には、亡くなった方の住所の沿革を証明するために「戸籍の附票」が必要になることがあります。これは広域交付の対象外ですので、別途、本籍地の役所に請求する必要があることを覚えておきましょう。

コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外

現在、多くの戸籍はデータで管理(コンピュータ化)されていますが、一部の自治体では、戦前などに作られた手書きの古い戸籍(改製原戸籍など)がコンピュータ化されていない場合があります。

コンピュータ化されていない戸籍は、広域交付制度の対象外です。その場合は、その戸籍がある本籍地の役所に直接請求しなければなりません。相続で出生まで遡る際には、こうした古い戸籍が必要になることが多いため、注意が必要です。

戸籍の広域交付 申請方法と必要書類

それでは、実際に制度を利用する際の手順と必要なものを見ていきましょう。準備を万全にして、スムーズに手続きを進めましょう。

なお、以下において概要をご案内しておりますが、詳細につきましては、各役所へ直接ご確認ください。

申請できる場所と受付時間

本籍地以外の市区町村の窓口でも申請できます(取扱窓口や交付可否・交付までの時間は自治体により異なる場合があります)。お住まいの地域や勤務先の近くなど、ご自身にとって一番便利な役所の窓口をご利用ください。

ただし、受付時間は通常の窓口よりも短く設定されていることが多いようです。多くの自治体では平日の日中のみの対応となりますので、訪問する前に、必ず役所のウェブサイトで受付時間を確認しておくことをお勧めします。

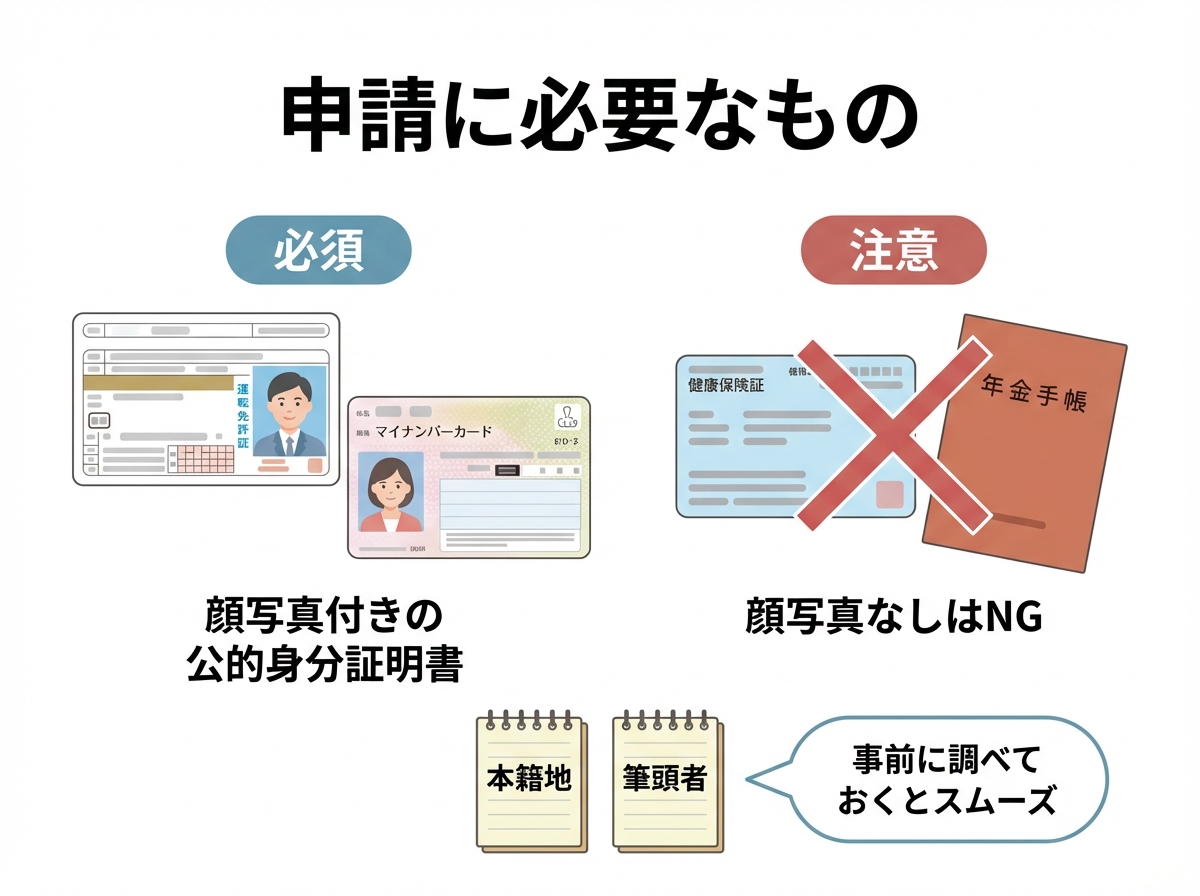

必要な持ち物:顔写真付きの本人確認書類が必須

申請の際に最も重要なのが、本人確認書類です。広域交付制度では、なりすましなどを防ぐために、非常に厳格な本人確認が求められます。そのため、顔写真付きの公的な身分証明書が1点必須となります。

【認められる本人確認書類の例】

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 在留カード など

※健康保険証、年金手帳、社員証など、顔写真のないものは認められませんのでご注意ください。

申請書への記入と手数料

役所の窓口に備え付けの請求書に、必要事項を記入します。その際、取得したい戸籍の「本籍地」と「筆頭者氏名」を正確に記入する必要があります。

もし正確な情報が分からない場合は、古い住民票や不動産の権利証(登記識別情報通知)などに記載されていることがありますので、事前に確認しておくとスムーズです。

手数料は以下の通りです。

- 戸籍謄本(全部事項証明書):1通 450円

- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通 750円

これらの手数料を窓口で支払えば、手続きは完了です。

広域交付制度を上手に活用して相続手続きを進めよう

戸籍の広域交付制度は、これまで相続手続きの大きなハードルとなっていた戸籍収集の負担を、劇的に軽くしてくれる画期的な制度です。最寄りの役所でまとめて戸籍を取得できるメリットは非常に大きいでしょう。

一方で、「請求できる人に制限がある」「代理や郵送での請求はできない」「取得できない証明書もある」といった重要な注意点も存在します。ご自身の状況がこの制度を利用できるケースなのかを正しく見極めることが大切です。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は原則3年以内に名義変更の手続きが必要になりました。戸籍集めは、その第一歩となる重要な作業です。

「自分の場合は広域交付が使えるのか分からない」「戸籍を集めてみたが、読み解き方が難しい」「忙しくて自分で手続きを進める時間がない」など、相続手続きでお困りのことがございましたら、一人で悩まずに専門家にご相談ください。司法書士和久咲法務事務所では、皆様の心のご負担を少しでも軽くできるよう、丁寧にお手伝いさせていただきます。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続登記義務化|いつから?過去の相続は?専門家が解説

相続登記の義務化、ご存知ですか?【2024年4月1日スタート】

「そういえば、実家の名義は亡くなった親のままだったかも…」「相続登記が義務になったって聞いたけど、うちも対象なのかな?」

もし、この記事を読んで少しでもドキッとしたなら、それは大切なサインです。2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、これから発生する相続だけでなく、何十年も前に亡くなった方の不動産をそのままにしているケースも対象となります。

これまで相続登記を行っていなかった多くの方が、「何をしたらいいのか分からない」と不安を感じていらっしゃいます。でも、ご安心ください。この記事を最後までお読みいただければ、いつまでに、何をすべきかが明確になり、その不安を解消するための一歩を踏み出すことができます。

参照:

相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) – 東京法務局

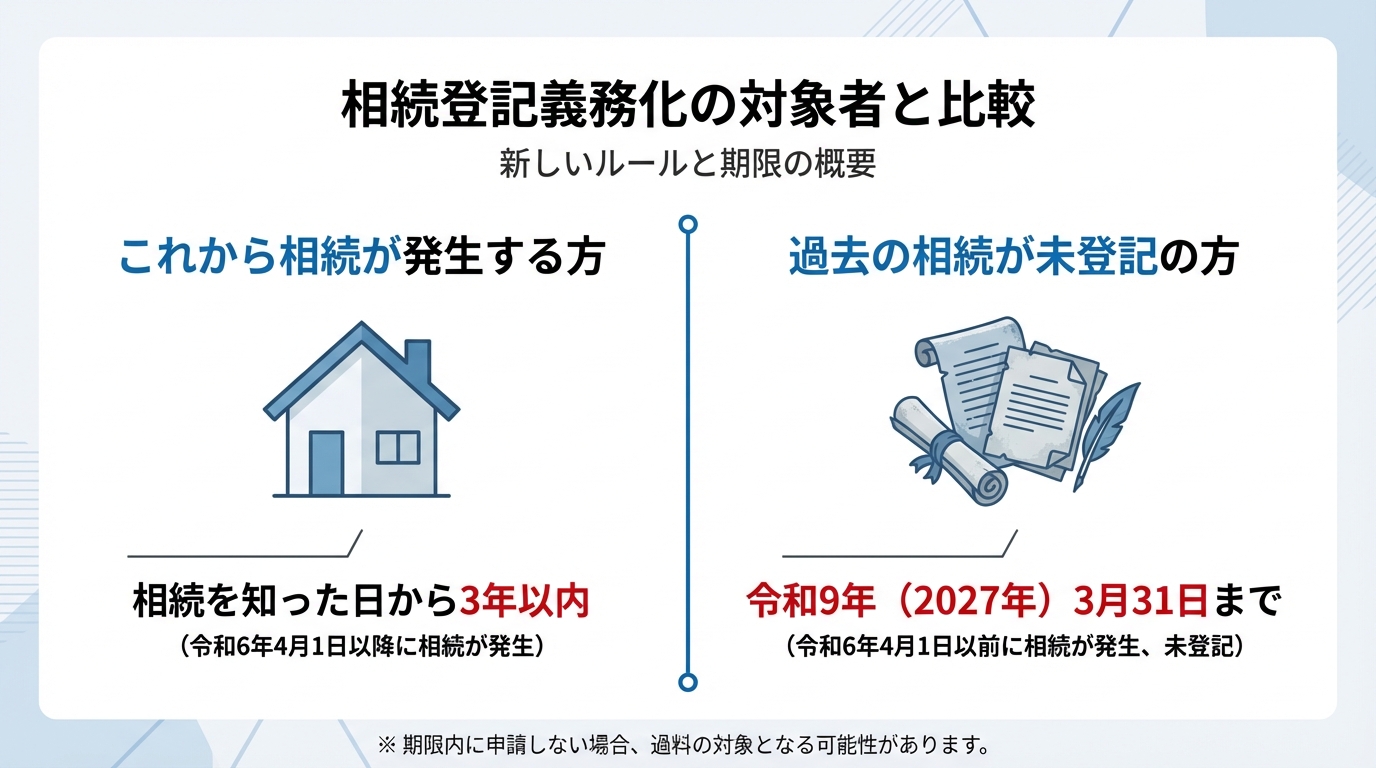

【対象範囲】あなたの相続は義務化の対象です

今回の義務化は、大きく分けて2つのケースが対象となります。ご自身がどちらに当てはまるか、確認してみてください。

これから相続が発生する方:知った日から3年以内

これからご家族が亡くなられ、不動産を相続する方は、「ご自身が相続人であることを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

例えば、お父様が亡くなられた場合、通常はその事実を知った日から3年が期限となります。ただし、遺言書で特定の人が不動産を相続することになっていたり、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で不動産を取得する人が決まったりした場合は、その内容が確定した日から3年以内となります。

将来のトラブルを避けるためにも、相続が発生したら速やかに手続きを進めることが大切です。

過去の相続が未登記の方:令和9年3月31日まで

「何十年も前に祖父が亡くなったけど、実家の名義はそのまま…」このようなケースに心当たりのある方は、特にご注意ください。今回の義務化は、過去に発生した相続にも遡って適用されます。

具体的には、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記が済んでいない不動産をお持ちの方は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。

「昔のことだから関係ない」と思っていた方も、この期限を意識して準備を始める必要があります。長年放置してしまったことで、相続登記をしないことの問題は、義務化以前からすでに発生しているかもしれません。しかし、まだ時間はあります。今からきちんと対応すれば、決して手遅れではありません。

相続登記しないとどうなる?過料だけではない本当のリスク

「もし期限を過ぎてしまったらどうなるの?」「罰金を払えば済む話?」そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続登記をしないリスクは、10万円以下の過料(かりょう)という罰則だけではないのです。むしろ、ご家族の将来に影響する、もっと深刻な問題が潜んでいます。

リスク1:10万円以下の過料(罰金)が科される可能性

正当な理由なく期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「正当な理由」とは、例えば、相続人が非常に多くて戸籍謄本の収集に時間がかかりすぎる場合や、相続人の間で遺産の分け方をめぐって争いがある場合などが想定されています。ただし、単に「忙しかった」「知らなかった」という理由では認められない可能性が高いでしょう。

リスク2:不動産を売りたい時に売れない

過料よりも、もっと現実的で身近なリスクがこちらです。相続登記が済んでいない不動産は、そのままではご自身の名義ではないため、売却や担保設定などの手続きを進めにくく、原則として相続登記を先に済ませる必要があります。

将来、ライフプランの変化で「実家を売却して施設の入居費用に充てたい」「この土地を担保に事業資金を借りたい」と考えたとき、相続登記が未了であることが発覚し、計画が頓挫してしまうケースは少なくありません。いざという時に困らないためにも、権利関係を明確にしておくことは非常に重要です。

リスク3:相続人が増え、手続きが非常に困難になる

相続登記を放置している間に、相続人の誰かが亡くなってしまうと、その人の相続人(子や配偶者、兄弟姉妹など)が新たな権利者として加わります。これを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。

最初は3人兄弟の話し合いで済んだはずが、数十年放置した結果、甥や姪、そのまた子ども…と関係者がネズミ算式に増え、会ったこともない数十人と連絡を取り、全員から実印をもらわなければならない、という事態に発展することも珍しくありません。

中には、行方不明の方がいたり、協力に非協力的な方がいたり、あるいは相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議ができなかったりと、手続きは非常に困難になります。「自分の代で解決しておけば…」と後悔しても、時すでに遅し。大切な財産が、子や孫の代に大きな負担としてのしかかってしまうのです。

過去の相続、どう対応する?今からできる手続きの進め方

「リスクは分かったけど、何十年も前の相続なんて、何から手をつけていいか…」ご安心ください。ここでは、基本的な手続きの流れをご紹介します。

ステップ1:誰が相続人になるのかを調べる(戸籍の収集)

まず最初に行うべきは、「誰が法的な相続人なのか」を確定させることです。そのためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をすべて集める必要があります。

本籍地が何度も変わっている場合は、それぞれの市区町村役場に請求する必要があり、この戸籍謄本等の収集と相続人の確定作業は、一般の方にとっては非常に時間と手間のかかる作業です。この段階から専門家にご依頼いただくことで、スムーズに次のステップへ進むことができます。

ステップ2:相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)

相続人が確定したら、その全員で「誰が、どの遺産を、どのように相続するのか」を話し合います。これが「遺産分割協議」です。

協議がまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。そして、全員分の印鑑証明書を添付して、法務局での登記申請に用います。相続人の中に一人でも合意しない方がいると、手続きを進めることはできません。この遺産分割協議書の作成も、法的に有効なものを作るためには専門家のサポートが欠かせません。

【救済策】すぐに協議できない場合は「相続人申告登記」を

「期限(3年または令和9年3月31日)までに、相続人全員での話し合いがまとまりそうにない…」そんな場合でも、過料を避けるための救済策が用意されています。それが、2024年4月1日から新設された「相続人申告登記」という制度です。

これは、自分が相続人の一人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず相続登記の義務を果たしたとみなされる簡易的な手続きです。期限内に相続人申告登記をしておけば、少なくともその時点では、遺産分割協議が成立していなくても相続登記の義務を果たしたものとして扱われ、義務違反として過料の対象となることを避けられます。

ただし、これはあくまで一時的な措置です。不動産の売却はできませんし、最終的にはきちんと遺産分割協議を終えて、正式な相続登記を行う必要があります。

不安なまま放置せず、まずは専門家にご相談ください

ここまでお読みいただき、相続登記の義務化について、そして放置するリスクについてご理解いただけたかと思います。しかし、いざご自身の問題として考えると、「戸籍ってどうやって集めるの?」「他の相続人とどう話を進めれば…」と、新たな疑問や不安が湧いてくるかもしれません。

大切なのは、その不安を一人で抱え込まないことです。特に何十年も前の相続となると、ご自身で全てを解決するのは非常に困難です。

私たち司法書士は、相続手続きの専門家です。複雑な戸籍の収集や、遺産分割協議書などの必要書類の作成支援、そして法務局への登記申請など、司法書士が対応できる範囲で手続きをサポートします。

もし、相続登記のことで少しでもご不明な点、ご不安なことがございましたら、まずは司法書士和久咲法務事務所の相続登記義務化に関する無料相談をご利用ください。「心につかえていたものが取れた」「重荷をおろすことができた」と感じていただけるよう、親身にお話を伺い、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。

相続登記に関するお問い合わせはこちら

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

遺産分割協議と不在者財産管理人

人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続財産となります。

その相続財産を誰が承継するかは、相続人全員による話し合いである「遺産分割協議」で決めることになります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要である点がポイントです。

つまり、相続人の中に行方不明の方や長い間連絡が取れないような方がいる場合、遺産分割協議を成立させることができません。

そのようなケースでは「不在者財産管理人」の選任が必要となることがあります。

そこで、今回は、簡単に遺産分割協議について触れた後、不在者財産管理人の制度等についてご案内します。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員による遺産分けの話し合いであり、相続人全員の合意があれば、どのような遺産分けの内容でも構いません。

例えば「長男がすべて相続する」という内容でも認められ、法定相続分通りでなくても全く問題ありません。

相続人全員による合意ができた場合、その内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員が署名・押印する必要があります。

押印はいわゆる実印(市町村に印鑑登録をしている印鑑)で行う必要があります。

このように、遺産分割協議は「相続人全員」で行う必要があり、一人でも欠けているとその協議は無効です。

したがって、相続人の中に行方不明の方がいるような場合は、その方に代わる人を選任する必要があります。

その代わりの人=不在者財産管理人です。

不在者

不在者とは「従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者」とされています。

例えば「家出をして帰る見込みのない者」は不在者と考えれれる一方、単に長い期間連絡を取っていないというだけで、居場所や容易に連絡が取れるような場合は不在者には当たらないとされています。

不在者財産管理人

相続人の中に不在者がいる場合、遺産分割協議を成立させるために、不在者財産管理人を選任する必要があります。

不在者財産管理人は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任の申立てをすることにより選任されます。

申立は、不在者の従来の住所地(居所地)を管轄する家庭裁判所です。

申立には以下のような書類が必要となります。

①申立書

②不在者の戸籍謄本・戸籍の附票

③不在者財産管理人候補者の住民票

④不在の事実を証する資料

→例えば、不在者あての手紙で「あて所に尋ねあたらず」のスタンプが押されて

返送された郵便物など

⑤不在者の財産に関する資料(登記簿謄本等)

⑥利害関係を証する資料

→申立人と不在者が親族関係の場合は、それがわかる戸籍謄本等

申立後、家庭裁判所において調査等が行われます。

その上で、不在者財産管理人の選任の要件を満たしていると判断された場合は、

不在者財産管理人が選任されます。

なお、申立の際、不在者財産管理人の候補者を記載することはできますが、誰を選任するかはあくまでも家庭裁判所の判断であり、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

また、選任された不在者財産管理人について、不服を申し立てることはできません。

遺産分割協議と家庭裁判所の許可

不在者財産管理人が選任されたとしても、不在者財産管理人には、遺産分割協議に合意する権限はありません。

別途、遺産分割協議に合意するための家庭裁判所の許可を得る必要があります。

不在者財産管理人は不在者の利益を保護する義務があります。

そのため、他の相続人と遺産分割協議を行う際も、不在者の代弁者として権利行使をする必要があります。

具体的には、不在者のために原則として法定相続分の確保が求められます。

例えば、被相続人が父・相続人が子3人・相続財産が3,000万円の場合、子のうちの一人に不在者財産管理人が選任されたとすれば、少なくとも不在者の相続分として法定相続分である1,000万円分の財産を確保する必要があります。

仮に「主な相続財産が自宅不動産・預貯金はわずか数百万円程度であり、その全ての不在者以外の相続人が相続するつもり」であったとしても、多くの場合、不在者のために法定相続分の確保が求められます。

不在者財産管理人は、他の相続人と遺産分割協議が合意できる見込みが立った段階で、家庭裁判所にその内容で協議を成立させて良いかどうか許可を申し立てます。

無事、遺産分割協議の内容に許可がでれば、不在者財産管理人は他の相続人とともに遺産分割協議書に署名・押印をすることとなります。

その後は、その遺産分割協議書を使用して、相続登記や預貯金の相続手続を行っていくこととなります。

最後に

遺産分割協議は相続人全員によって行う必要がありますが、相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任する必要があります。

不在者財産管理人は、不在者の利益を守る必要があります。

そのため、遺産分割協議の内容として、不在者の相続分として、少なくとも法定相続分を確保する必要があります。

遺産分割協議は、相続人の合意があれば、「どのような内容でも自由に」定めることができます。

しかし、不在者財産管理人が選任された場合、不在者の法定相続分を確保する必要があるため「どのような内容でも自由に」とはいかない場合があることに留意する必要があります。

不在者財産管理人の選任手続のご相談

不在者財産管理人の選任手続についてのご相談を承ります。

お気軽にお問い合わせください。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

自宅の相続登記の方法/必要書類・手続の流れを解説します。

相続が発生した際に、自宅などの不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。

相続登記は2024年(令和6年)4月から義務化されています。

そのため、3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料(ペナルティー)が科される可能性があります。

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きです。

例えば、亡くなった親が自宅の名義人であった場合、その自宅の登記名義を相続人に変更するためには、管轄の法務局において相続登記を行う必要があります。

相続登記を行わないと…

相続登記を行わず放置すると、以下のような不都合が生じる可能性があります。

① 売却がスムーズに出来ない

→ 亡くなった方の名義のままでは売却はできません。

② 相続人の中で相続が生じると相続関係が複雑になる

③ 相続登記の義務化によりペナルティーの対象となる可能性がある。

※相続登記の義務化前(2024年4月以前)は、相続登記の手続の負担感などから相続登記を行わず放置する事例も散見されました。

義務化前に相続を経験した方から「うちは手続が面倒だから放置しているよ。大丈夫だよ」とアドバイスされたとしても、それは法令改正されており古い情報にもとづくアドバイスです。

義務化前に相続が発生した事例も義務化の対象となっています。

そのため「放置しているよ」とアドバイスをしていた方に、むしろ「義務化されたので相続登記をしたほうがいいですよ」とアドバイスをしてあげてください。

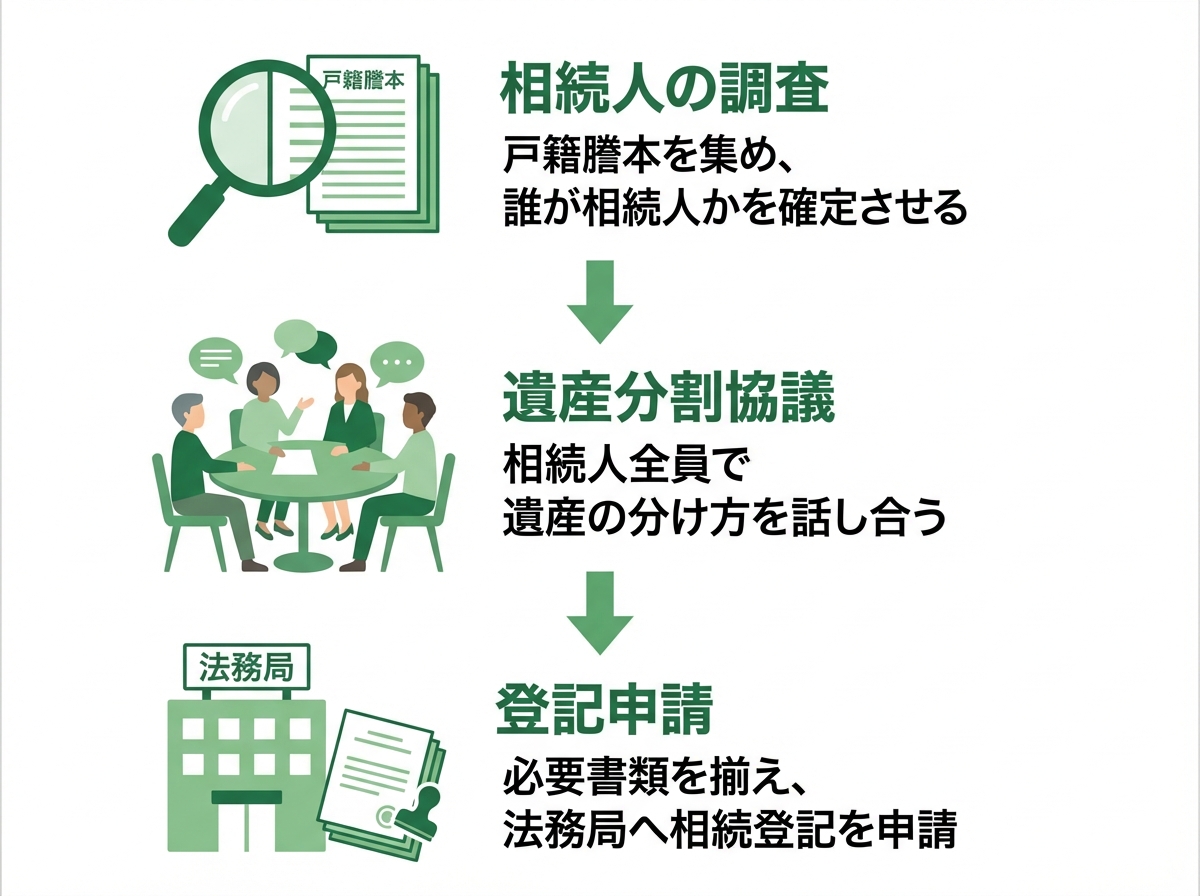

自宅の相続登記の流れ

相続登記は、以下のような手順で進めることが一般的です。

1.相続人の確定

被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡までの一生分の戸籍を取得して、誰が相続人であるのか書面にて確定させます。

必要な戸籍等は次の通りです。

① 被相続人の出生から死亡までの一生分の戸籍

② 相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡日後に取得したもの)

2.自宅の登記簿謄本の確認

自宅の登記簿謄本を法務局で取得して、名義人が間違いなく被相続人であるかを確認します。

代々受け継いだ土地家屋の場合、登記名義が先代・先々代のままであることがあります。

また、名義人が被相続人であっても登記されている住所が転居前の古い住所の場合があります。

古い住所の場合、登記されている住所から亡くなった時点の住所までの経緯がわかる住民票・戸籍の附票などが必要になります。

3.遺産分割協議

遺言がなく相続人が複数人の場合は、相続人全員により誰が不動産を相続するのかを話し合いによって決めます。

この話し合いを遺産分割協議といい、その結果を書面化したものを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印が必要です。

なお、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。

相続人の中に、

・認知症の方

・行方不明の方

・遺産分割協議に非協力的な方

などがいる場合は、遺産分割協議は成立しません。

別途、家庭裁判所の手続等が必要になりますので、専門家への相談等をお勧めします。

4.必要書類

主な必要書類は以下のとおりです。

① 被相続人の一生分の戸籍謄本

② 被相続人の住民票の除票

③ 相続人全員の戸籍謄本及び住民票(本籍付き・マイナンバーなし)

④ 固定資産評価証明書や課税明細書など、自宅不動産の評価額が分かる資料

※④は登記を申請する年度のものが必要です。

例えば、令和5年の相続であっても、相続登記の申請が令和7年度の場合は、令和7年度の評価額が分かる資料が必要です。

3月から4月にかけて登記申請を準備されるような場合は、特に注意してください。

⑤ 遺産分割協議書

⑥ 相続人全員の印鑑証明書※

※印鑑証明書の有効期限はありません。

5.登記申請書の作成

登記申請書を作成します。

ひな型は法務局のホームページや法務局の窓口に置いています。

なお、法務局の無料相談を受けたとしても、登記申請書は申請者が作成する必要があり、法務局の係員が代筆することは無いようです。

6.管轄の法務局に申請

相続登記は法務局に申請しますが、管轄が定められています。

管轄は、不動産の所在地の法務局です。

管轄を間違えて申請すると、申請をやり直すこととなり手間が増えますので、登記申請前にしっかり確認をするようにしてください。

登記申請は、窓口・郵送・オンラインのいずれでも可能ですが、窓口での申請をお勧めします。

登録免許税

相続登記には登録免許税の納付が必要です。

登録免許税とは、相続登記をする際に納付する税金です。

税額は、不動産の固定資産評価額×0.4%です。

例えば、評価額が1,000万円の自宅の場合、登録免許税は4万円です。

登録免許税は、登記申請書と一緒に収入印紙で納付します。

なお、土地の評価額が100万円以下の場合は免税(登録免許税が0円)となる措置があります。

この措置は令和9年3月31日までの期限付きですが、延長される可能性もあります。延長の可否等は、法務局で確認してください。

司法書士に依頼すべきか?

自宅の相続登記は、ご自身で行うことも十分に可能です。

しかし、以下の場合は、司法書士に依頼するか検討することをお勧めします。

① 戸籍等の書類の収集が面倒、その時間がない

② 遺産分割協議書等の作成が不安

③ 登記簿謄本の名義人が被相続人ではなかった

④ 相続人の中に、亡くなっている人がいる

⑤ 相続人の中に、認知症・行方不明・手続に非協力の人がいる

⑥ 今の居住地と実家が離れている

相続登記を承ります

弊所ではご自宅の相続登記手続きを承ります。

相続人の確定作業(戸籍の取得・内容の確認)、遺産分割協議書の作成をはじめ、銀行口座の解約手続など遺産承継業務も承っております。

初回の相談は無料です。

相続登記手続きでご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

まずは登記簿謄本を確認した方が良い理由

不動産の名義人の方が亡くなった場合、相続登記が必要になります。

相続登記では登記申請書を書いたり、登記申請書と一緒に提出するいろいろな書類を用意したりと、準備することが多いですが、まずは、登記簿謄本の確認からスタートしましょう。

登記名義は「お父さんに決まって・・・」ない。

なぜ、登記簿謄本の確認しなければならないのか。

それは、ズバリ、登記名義人を確認する必要があるからです。

登記名義人とは、登記簿上の所有者の事です。

登記簿謄本には、所有者の「住所」と「氏名」が記載されています。

※登記簿謄本にはいくつかの呼び方があり「登記事項証明書」や「全部事項証明書」も同じ意味です。ここでは登記簿謄本の名称で統一します。

例えば、父・母・子の家族関係で、父が亡くなり自宅の相続登記を申請する場面を想定します。

母も子も自宅の登記名義は父であることにまったく疑いを持っていません。

実際、毎年市役所から送付される不動産の固定資産税の通知書には、所有者として父の氏名が記載されています。

そこで、父となっている登記名義を母に変更するための相続登記を何とか自力で管轄の法務局に申請しました。

すると、後日、管轄の法務局から電話がかかってきました。

法務局「〇〇さんですか?先日申請された相続登記ですが、登記名義人が違いますのでこのまま登記をすることができません。」

母「っえ?どういうことですか?よくわからないのですが?」

法務局「詳しくは登記簿謄本を確認してもらいたいのですが、登記名義人はご主人様(父)ではないようです」

母「っえ??」

一体どういう事でしょうか?

その後、登記簿謄本を確認したところ、父(夫)の父、つまり、祖父の名義のままとなっていたことが判明しました。

祖父はすでに亡くなっているので、このケースでまず行うべき登記は、祖父の相続登記であるということになります。

せっかく父の相続登記についていろいろと準備をしたとしても、登記簿謄本の確認を行っていなかったために、もう一度仕切り直しとなってしまいました。

なお、市役所から送付される固定資産税の通知書に「不動産の所有者」と記載されていることがあります。

ただし、その書面はあくまでも固定資産税に関する書面であって、登記簿謄本の記載とは直接の関係はありません。

したがって、固定資産税の通知書に「不動産の所有者」との記載があったとしても、登記簿謄本によって登記上の所有者を確認する必要があります。

また、登記名義は父であったとしても「住所」が従前のままであったということもあり得ます。

その場合、準備しなければならない書類も異なってきます。

そのため、相続登記の準備を始める際は、まずは登記簿謄本の確認を行うようにしてください。

そして、登記名義人が思っていた方と違った場合(父と思っていたら祖父であったような場合)、相続登記の手続は複雑になることが多いので、まずは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

知らない担保の登記が判明することも

登記簿謄本を確認すると相続人が知らない担保(金銭等の借入のカタになっていること)が判明することがあります。

担保とは、具体的には「抵当権」や「根抵当権」と登記されているものです。

例えば、抵当権の代表例は住宅ローンです。

ただし、住宅ローンであれば銀行名等が登記されているので、登記簿謄本を見ればおおよそ推測が付きます。

一方、まったく知らない個人名義であったり、明治や大正時代の日付とともに債権額金10円などといった、いかにも古めかしい内容の抵当権がついていることがあります。

これは、いわゆる休眠担保と言われるものである可能性が高いです。

休眠担保は手続をしない限り自動的に消えることはありません。

ただし、直ちに差押えなどの不利益が生じる可能性も低いことが多いです。

一方で、売却をしたい場合、一般的には休眠担保が付い不動産は売却が難しいとされています。

そのため、休眠担保の存在を把握した場合は、そのまま放置せず司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

休眠担保のご相談も承ります

当事務所では、相続登記はもちろん、休眠担保のご相談も承ります。

登記簿謄本の見方・読み方がわからないと言った場合のご相談も承ります。

どうぞお気軽にご相談下さい。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

子のいない人が遺言を作成した方が良い理由

相続人は誰か

誰であっても人が亡くなると相続が発生します。

相続が発生すると、亡くなった人の財産(相続財産)は相続人へ承継されることになります。

相続財産を承継する相続人は民法で定められており、そこには優先順位があります。

相続人や優先順位は、簡単に言うと次の通りです。

まず、相続人の配偶者(妻や夫)がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

次に、被相続人(亡くなった人)に子がいれば、子が相続人になります。子は優先順位1位ということになります。

つまり、被相続人に配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人になります。

次に、子がなく、被相続人の親が健在の場合は、親が相続人になります。親や優先順位2です。

子がなく、親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は優先順位3位です。

つまり、被相続人には配偶者がいるけれど、子も親もなく、被相続人に兄弟姉妹がいる場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人なります。

ポイントとしては

①配偶者は必ず相続人になります。

②優先順位の先の相続人がいる場合は、後順位の人は相続人にはなれません。

③例えば子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

※このほかに、子がいたが、被相続人より先に亡くなっていた場合(代襲相続)や、養子縁組をしていたなどの特別な事例がありますが、その場合の相続人については、また別の機会にお話しします。

※また、以下の解説では分かりやすさを優先しており、法律用語等は厳密には正確でない部分もありますのであらかじめご承知おきください。

「だれが」「どの」財産を相続するのか

相続人はお分かりいただけたと思いますが、では、具体的に相続人の「だれが」「どの」財産を相続するのでしょうか。

これは民法には定められておらず、次の2パターンにより決まります。

【1】遺言で決める

【2】相続人全員の話し合い=遺産分割協議で決める

【2】の遺産分割協議は、【1】の遺言がない場合に行います。

つまり、【1】の遺言があれば、遺産分割協議をする必要はありません。

反対に言えば、遺言がない場合、相続財産を分けるには、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要になります。

子がいない人が遺言を作成しなかった場合

遺言がない場合、相続財産を分けるには、相続人全員の話し合いである遺産分割協議が必要であることがお分かりいただけたかと思います。

ではここで、子がいない人が遺言を作成せずに亡くなった場合を考えてみます。

<事例>

被相続人Aさん

相続人Bさん(Aさんの妻)

相続人Cさん・Dさん・Eさん(Aさんの兄弟姉妹3人)

相続財産:Aさん名義の不動産(ABの自宅)

AさんとBさんは夫婦で、AさんとBさんの間には子はいません。Aさんの両親も既に他界しています。AさんにはC・D・Eの3人の兄弟姉妹がいます。

この場合、Aさんの相続人は、妻であるBさんと兄弟であるC・D・Eさんです。

そして、Aさんは遺言を作成していなかったので、相続財産である自宅を誰が相続するのかを決めるために相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

「っえ?ABの自宅なんだから、妻であるBさんが相続するのが当然でしょ?」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、これまでも繰り返し述べている通り、遺言がない場合に相続財産を分けるためには相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

そこで、このケースのおける遺産分割協議のメンバーですが、妻BとC・D・Eの4人になります。

Aさんの生前から妻BとCDEさんのお付き合いなどがあればまだいいのですが、 配偶者の兄弟姉妹と全く面識がないことも多いのではないでしょうか。

Aさんが亡くなっただけでも大変な時に、面識もないCDEさんと連絡をとり、自宅の名義をBさんに変更できるように了解を取り付けなければならないのは、精神的にも負担が大きいと思われます。

さらに、連絡はとれたものの、CDEさんが相続人としての権利を主張してくる可能性もあります。

詳細は控えますが、CDEさんには法定相続分として各12分の1の権利があります。

そこで、例えば不動産の価値が3,600万円だとすれば各300万円分相当の相続財産の分配を求めてくる可能性もあります。

そこまででは無くても、いわゆるハンコ代と呼ばれる金銭を要求してくる可能性もあります。

このように、遺言がない場合、残されたBさんは自宅の名義を確保するために、CDEさんとの遺産分割協議に臨まなければなりません。

そして、その遺産分割協議では、必ずしもBさんの名義が確保できるとは限らず、金銭の要求があったり、そもそも遺産分割協議に応じてもらえずに、家庭裁判所での手続き等が生じる可能性もあります。

遺言を作成していた場合

一方、Aさんが遺言書を作成したいた場合はどうなるのでしょうか。

Aさんが「自宅を含めてすべての財産を妻・Bさんに相続させる」という内容の趣旨の遺言書を作成していたとします。

その場合、遺言書の記載によってBさんだけで自宅の名義変更などの相続手続をすることができます。

CDEさんから承諾や同意を得る必要はありません。

また、後日CDEさんから何か権利を主張されるようなこともありません。

※子や親などの相続人によっては遺言の内容によっては「遺留分」という権利を主張される場合があります。しかし、兄弟姉妹が相続人の場合、「遺留分」という権利を持っていません。

したがって、遺言書通りに相続手続を行って後日、相続人である兄弟姉妹から何か権利を主張されることはありません。

遺言を作成していなかったために

これまで見てきたように、子がいない方が亡くなった場合、遺言書を作成していなかったために、残された配偶者の方が苦労されたという事例が多いです。

一方、遺言書さえあれば、他の相続人のことを気にせずに相続手続を行うことができます。

遺言書作成のご相談

当事務所では、遺言書の作成についてご相談・ご依頼を承っております。

また、遺言書を作成する場合は、財産額によっては税理士との連携が必須になりますが、そのような場合であってもご希望に沿った税理士をご紹介させていただきます。

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

認知症と遺産分割協議

相続手続には遺産分割協議が必要なことが多い

不動産の名義変更や預貯金の解約など相続手続では、遺産分割協議(書)が必要なことが多いです。

その遺産分割協議は、相続人の全員の同意が必要とされています。

遺産分割協議(書)とは

亡くなった方(被相続人)が遺言書を作成していなかった場合、相続の方法は次の2パターンになります。

①民法が定めた法定相続分に従って相続人全員で相続する

②相続人全員の同意により①とは異なった相続人・割合で相続する

②のパターンの相続人全員による話し合いを「遺産分割協議」と呼んでいます。

遺産分割協議は、相続人全員が納得する限り、どのような内容でも構いません。

ポイントは、【相続人全員の合意】です。

例えば、父が亡くなり、相続人が母・子二人のような場合に、相続人全員である母・子二人が話し合って(遺産分割協議をして)、自宅・預貯金など父の相続財産すべてを母が相続する、というような取り決めに合意できれば、それで構いません。

その点、相続というと「法定相続分」が気になる方もいるかもしれません。

「法定」となっているので、あたかも法が定めた割合通りに分割をしなければならないような感じにもなってしまいますが、そこは、相続人全員が合意する限り、法定相続分にとらわれる必要はありません。

ちなみに、遺産分割協議について民法では「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906条)と定められており、必ずしも法定相続分で分割しなければならないと定めているわけではありません。

また、相続人全員の話し合いを「遺産分割協議」と言いますが、民法では、その結果を必ずしも書面にすることは求められていません。

しかし、不動産の名義変更(相続登記)などでは結果を書面化した「遺産分割協議【書】」が必要とされていますし、相続登記が無い場合であっても、後日のために遺産分割協議【書】を作成することが多いと思います。

相続人が認知症だった場合

このように遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要なのですが、相続人の中に高齢で認知症の方がいる場合もあります。

認知症の方は、「この遺産はほしい」「この遺産はいらない」「相続したい」「相続したくない」などという意思表示が困難なことが多いです。

つまり、認知症の方は実質的な遺産分割協議には参加することが難しいと考えられます。

とはいえ、そのような方(認知症の方)を除外して遺産分割協議をすることも出来ません。

その場合は、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加する人を選ぶ必要があります。

その人が「成年後見人」です。

成年後見人の選任

相続人の中に意思表示が困難である認知症の方がいる場合は、成年後見人の選任を検討する必要があります。

成年後見人は、認知症の方の代理人になる人ですが、親族などが勝手に決めることはできません。

家庭裁判所の手続によって選任してもらう必要があります。

家庭裁判所に、申立書や医師の診断書など必要書類をそろえて申立をします。

申立から成年後見人が決まるまでに3ヶ月程度かかります。(ケースによって期間は異なります。)

成年後見人についての留意点は次のとおりです。

・申し立てた親族が望む人が成年後見人に選任されるとは限らない

→成年後見人は家庭裁判所が決める

・一度成年後見人が選任されると、基本的には一生涯、成年後見人が付いたままになる。

→遺産分割協議のためだけに選任されるわけではない。

・申立後に、申立を取り下げ(中止する)ことはできない。

・成年後見人に専門職(司法書士・弁護士等)が選任された場合は、家庭裁判所が決めた報酬を支払う必要がある、など

このように成年後見人を選任してもらい、認知症の方に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することとなります。

ちなみに、成年後見人が選任された認知症などの方を、成年被後見人といいます。

遺産分割協議と成年後見人

無事、成年後見人が選任されればいよいよ遺産分割協議なのですが、ここでも留意点があります。

それは、遺産分割協議の内容として、原則、成年被後見人の取得割合を法定相続分以上にする必要があるという点です。

例えば、父が亡くなり、その相続人として母・長男・長女の3人が相続人であったとします。

父の相続財産は、主に自宅の土地・建物であり、預貯金はごくわずかだったとします。

母は認知症により遺産分割についての意思表示をすることができません。

長男・長女としては、すべての財産を長男が相続した方が良いのではないかと考えています。

この事例の場合、仮に母が元気であれば相続人全員の合意によって、すべての財産を長男が相続することもできます。

しかし、母に成年後見人が選任された場合は、母の相続分として法定相続分以上の財産を確保する必要があります。

具体的には、母の法定相続分は2分の1なので、父の財産の2分の1以上を確保する必要があります。

そのため、この事例の場合、「長男がすべての財産を相続する」という内容の遺産分割協議は、基本的には認められないと考えられます。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。