Archive for the ‘登記一般’ Category

相続の財産調査で使う「公図」とは?取得方法と注意点を解説

相続不動産の財産調査、見落としを防ぐアイテム、それが「公図」です

ご親族が亡くなられ、相続の手続きを進める中で、特に頭を悩ませるのが不動産の財産調査ではないでしょうか。「把握している不動産はこれだけのはずだけど、万が一見落としがあったらどうしよう…」そんな不安を抱えていらっしゃる方も少なくありません。

実は、その不安を解消し、正確な財産調査を行うための重要な手がかりのひとつとなるのが「公図(こうず)」という書類です。多くの方にとって聞き慣れない言葉かもしれませんが、この公図を読み解くことで、故人が所有していた不動産の全体像を正確に把握し、後の遺産分割協議や相続登記をスムーズに進めることができます。

この記事では、相続財産調査における公図の役割から、具体的な取得方法、そして取得後のチェックポイントまで、初めての方にも分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、公図についての疑問が解消され、自信を持って財産調査の第一歩を踏み出せるはずです。

相続財産調査で「公図」がなぜ重要なのか?

では、なぜ相続財産調査で公図がそれほど重要なのでしょうか。ひと言でいえば、「故人が所有していた不動産の全体像を明らかにし、財産の見落としを防ぐため」です。

公図とは、法務局(登記所)に備え付けられている、土地の区画(筆)や地番を一覧できる地図のようなものです。土地のおおまかな形状や隣接地との位置関係が示されており、不動産調査の基礎資料となります。

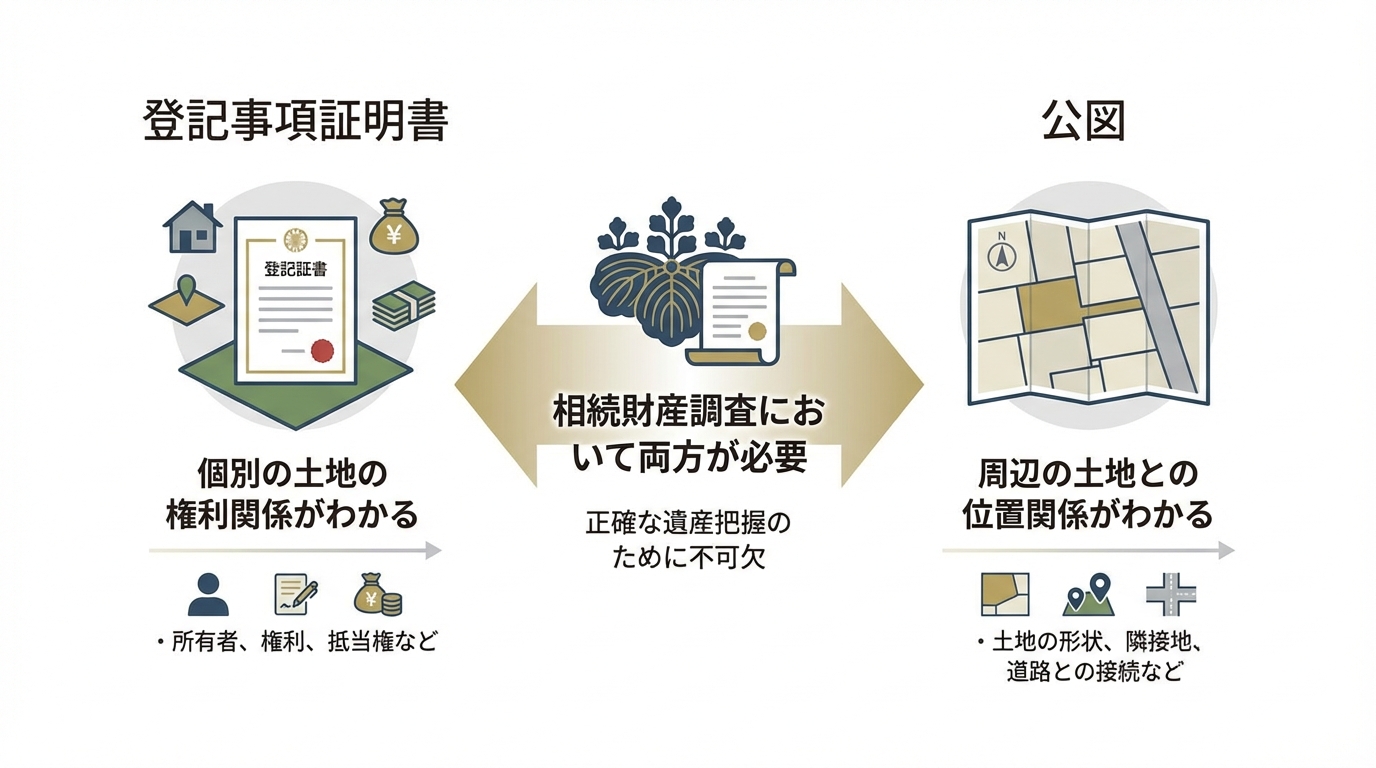

登記事項証明書だけでは分からない土地の全体像

相続不動産の調査というと、多くの方がまず「登記事項証明書(登記簿謄本)」を思い浮かべるかもしれません。もちろん、個々の不動産の所有者や権利関係を確認するために、登記事項証明書の取得は不可欠です。

しかし、登記事項証明書は、あくまで私たちが「存在を知っている不動産」についてしか取得することができません。例えば、ご自宅の敷地とは別に、把握していなかった私道の一部や、過去に分筆(分割)された小さな土地などを所有していた場合、それらの存在に気づかず、調査から漏れてしまう可能性があります。

実際に、相続のご相談をお受けしていると、このようなケースは決して珍しくありません。ご自身が把握している土地の登記事項証明書に記載された面積(地積)が想定より小さいなどの場合は、もしかしたら土地が分筆されている可能性も考えられます。

そこで役立つのが公図です。公図を取得すれば、調査したい土地とその周辺の土地がどのように区切られているかが一目でわかります。もし、把握していなかった土地が見つかれば、その地番をもとに新たに登記事項証明書を取得し、所有者を確認することで、財産の見落としを防ぐことができるのです。

公図の種類:「14条地図」と「地図に準ずる図面」

一口に公図といっても、実はその精度によって2つの種類に分けられます。

- 14条地図(不動産登記法第14条第1項に定める地図):

測量に基づいて作成され、一定の精度が確保されているため、現地での位置関係を把握しやすいのが特徴です。 - 地図に準ずる図面(旧公図):

主に明治時代の地租改正事業で作成された図面(旧土地台帳附属地図)を基にしています。そのため、測量技術が未熟だった時代のものも多く、実際の土地の形状や面積、境界線と一致しないこともあります。

現在、全国の登記所では、この「地図に準ずる図面」から精度の高い「14条地図」への置き換え作業が進められていますが、まだ多くの地域では「地図に準ずる図面」が使われています。取得した公図の右下あたりに「地図に準ずる図面」といった記載があるかどうかで、どちらの種類かを確認できます。情報が必ずしも現況と一致しない可能性があることは、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。とはいえ、相続財産を把握する上では、どちらの図面も大きな差はないと思って問題ありません。

公図の取得方法|3つのステップで解説

公図の取得は、決して難しい手続きではありません。以下の3つのステップに沿って進めれば、どなたでも取得することができます。

ステップ1:土地の「地番」を調べる

公図を取得するために、まず必要になるのが土地の「地番(ちばん)」です。私たちが普段使っている住所(住居表示)とは異なる、土地を特定するための番号なので注意が必要です。

地番を調べる最も簡単な方法は、故人宛に届いていた固定資産税の納税通知書を確認することです。通常、「課税明細書」の欄に不動産の所在地として地番が記載されています。また、権利証(登記済証)や登記識別情報通知にも記載されていますので、お手元にあれば確認してみましょう。

ステップ2:取得場所を選ぶ(登記所かインターネット)

地番がわかったら、次にどこで取得するかを決めます。主な取得方法は、法務局(登記所)の窓口で直接請求する方法と、インターネットを利用する方法の2つです。

| 取得方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 法務局(登記所)の窓口 | ・不明点を職員に質問できる・他の書類もまとめて取得できる | ・開庁時間内に行く必要がある・手数料が若干高い |

| インターネット(登記情報提供サービス) | ・自宅のPCから利用時間内に利用可能・手数料が安い・すぐに内容を確認できる | ・操作に慣れが必要な場合がある |

ステップ3:必要書類を準備して請求する

【登記所の窓口で請求する場合】

登記所に備え付けの「地図・図面証明書交付申請書」に必要事項を記入します。申請書に地番を記入し、「地図・図面証明書」の欄で「公図の写し」にチェックを入れて窓口に提出します。手数料は1通500円で、収入印紙で納付します。公図は、相続人であるかどうかに関わらず、誰でも取得することが可能です。

【インターネットで請求する場合】

「登記情報提供サービス」のウェブサイトで利用者登録(一時利用も可能)を行い、画面の案内に従って地番を入力して請求します。手数料は1通361円で、クレジットカードなどで決済します。PDF形式でダウンロードできるので、すぐに内容を確認できます。

【習志野市・八千代市】公図を取得できる登記所のご案内

習志野市や八千代市に相続不動産がある場合、どこで公図を取得すればよいのでしょうか。具体的な登記所をご案内します。

習志野市・八千代市の不動産は千葉地方法務局へ

習志野市にある不動産は千葉地方法務局(本局)、八千代市にある不動産は千葉地方法務局 船橋支局が管轄しています。

- 名称:千葉地方法務局(本局)

- 所在地:〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号

公図の写しは、管轄外の登記所でも請求できる場合があるため、必ずしも管轄の登記所へ行く必要がないこともあります。お近くの法務局(支局・出張所)の窓口でも、習志野市・八千代市の公図を取得することが可能です。ただし、公図や登記簿謄本を取得したあとの疑問点について、管轄の登記所でないと回答等ができない場合もありますので、可能であれば管轄の登記所での取得をお勧めします。

どの登記所がどこを管轄しているかについては、法務局のウェブサイトで確認することができます。

参照:千葉地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

オンラインでの取得も可能です

もちろん、登記所へ足を運ばなくても、前述の「登記情報提供サービス」を利用すれば、習志野市や八千代市の公図をオンラインで取得することができます。

ただし、正直なところ、このインターネットサービスは初めて利用する方にとっては、必ずしも使い勝手が良いとは言えない側面もあります。もし操作に不安があったり、他の書類も合わせて調査したりしたい場合は、少しお手間かもしれませんが、登記所の窓口へ行って職員の方に聞きながら取得する方が確実で安心かもしれません。

公図を取得した後のチェックポイントと注意点

無事に公図を取得できたら、次は内容を確認していきましょう。ただ眺めるだけでなく、以下のポイントに注意してチェックすることで、より深い情報が見えてきます。

公図と現況が異なる場合は専門家への相談も検討

特に「地図に準ずる図面」の場合、公図に描かれている土地の形状や境界線が、実際の土地の状況と明らかに異なっていることがあります。「図面と実際のブロック塀の位置が違う」「お隣との境界線が曖昧になっている」といったケースです。

このような境界に関する問題は、相続手続きの中でも特に専門的な知識を要する分野です。当事者同士での話し合いでは解決が難しく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。もし公図と現況のズレに気づき、不安を感じた場合は、ご自身だけで抱え込まず、土地家屋調査士や私たちのような相続の専門家へ一度相談してみることをお勧めします。

まとめ|公図を活用して、正確な相続財産調査を

今回は、相続財産調査における「公図」の重要性や取得方法、チェックポイントについて解説しました。

- 公図は、登記事項証明書だけでは分からない不動産の全体像を把握し、財産の見落としを防ぐために不可欠な書類です。

- 取得は、法務局(登記所)の窓口か、インターネットの「登記情報提供サービス」で可能です。

- 習志野市・八千代市の不動産は、千葉地方法務局が管轄していますが、全国どこの登記所でも取得できます。

- 取得後は、地番のない土地がないか、現況と大きなズレがないかなどを確認しましょう。

相続手続きは、やらなければならないことが多く、大変な作業です。しかし、最初のステップである財産調査を正確に行うことが、後の遺産分割協議や相続登記を円滑に進めるための土台となります。この記事が、皆さまの相続手続きの一助となれば幸いです。

不動産の相続手続きでお困りならご相談ください

「公図を取ってみたけれど、見方がよく分からない」「知らない土地が出てきて、どう調査を進めればいいか不安…」など、不動産の相続手続きで何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相続に関するお悩みは、ご家庭によって様々です。私たちは、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、何をすべきかを分かりやすくご説明します。初回のご相談は無料です(ご相談内容によっては、別途費用が発生する場合があります)ので、安心してご連絡いただければと思います。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続登記の不動産評価額はどこで調べる?必要書類と取得方法

相続登記で不動産の評価額が必要なのはなぜ?

ご家族が亡くなられ、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを進めようとすると、「不動産の評価額」という言葉を目にすることがあるかもしれません。「なぜ、不動産の評価額を調べる必要があるのだろう?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

その理由は、相続登記を法務局に申請する際に「登録免許税」という税金を納める必要があるからです。この登録免許税の金額は、相続する不動産の評価額を基に計算されます。

つまり、登録免許税の正確な金額を算出するために、その計算の基礎となる不動産の評価額を証明する書類が必要になるのです。

多くの方がつまずきやすいのが、「どの書類で」「いつの時点の」評価額を調べればよいのか、という点です。この記事では、その具体的な方法を分かりやすく解説していきますので、ご安心ください。

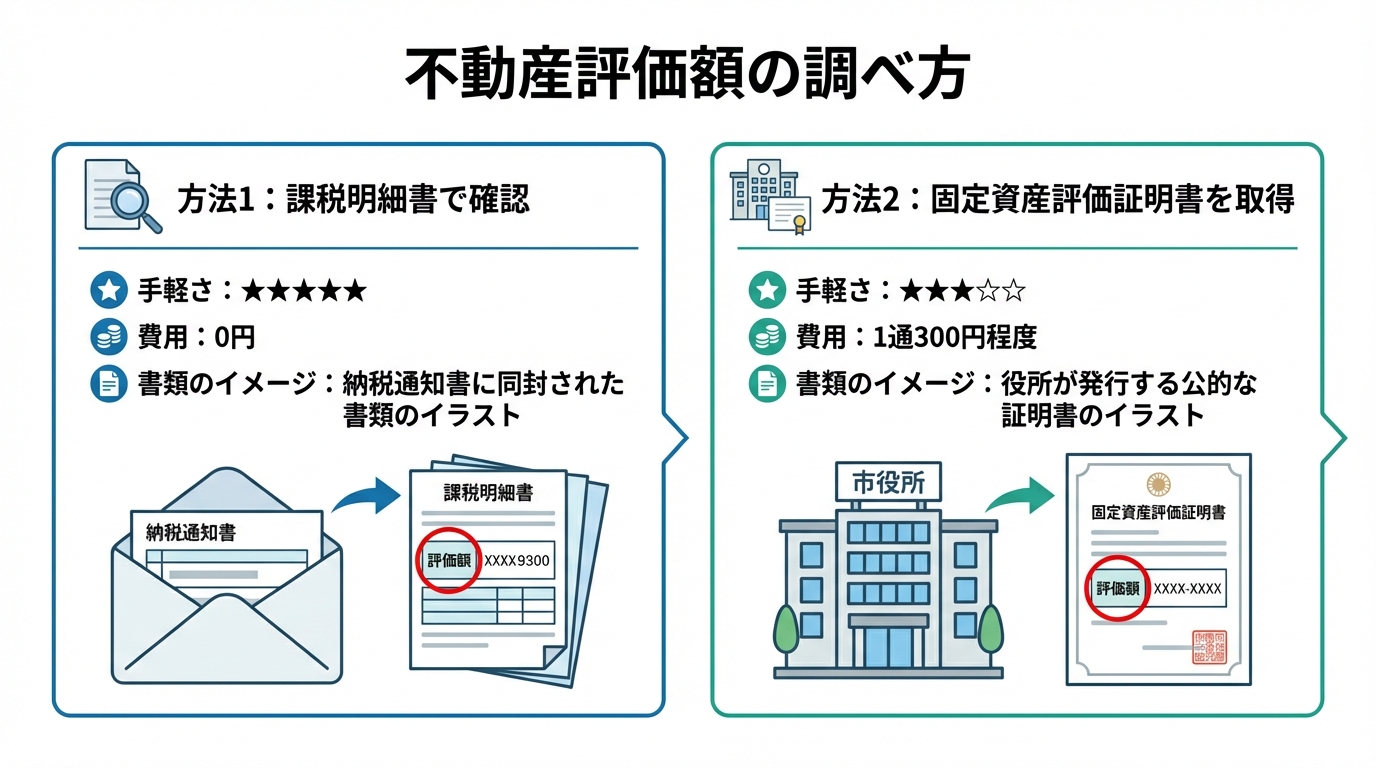

相続登記で使う不動産評価額の調べ方【2つの方法】

相続登記の登録免許税を計算する際に使用するのは、「固定資産税評価額」です。これは、市町村が固定資産税を計算するために定めている評価額のことで、一般的に3年に1度見直されます。

この固定資産税評価額を調べる方法は、主に2つあります。まずは手軽な方法から確認してみましょう。

方法1:固定資産税の「課税明細書」で確認する

最も簡単で費用もかからないのが、この方法です。固定資産税の「課税明細書」は、毎年4月〜5月頃に市町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されています。

まずは、亡くなられた方宛てに届いた郵便物の中に、この納税通知書がないか探してみてください。

課税明細書が見つかったら、不動産(土地・家屋)の所在などが記載された項目の中にある「価格」または「評価額」という欄を確認します。この金額が、固定資産税評価額にあたります。

方法2:「固定資産評価証明書」を取得する

「納税通知書や課税明細書が見つからない」「相続財産に非課税の私道が含まれている」といった場合には、市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得します。

これは、不動産の評価額を公的に証明する書類です。相続登記を行う場合、登記申請書に固定資産の価格(課税価格)を記載する必要がありますが、評価証明書の添付が必須ではない場合もあります。取得方法の詳細は、後ほど詳しくご説明します。

【重要】いつの評価額が必要?登記申請年度の証明書を用意

ここが、相続登記で最も注意すべき重要なポイントです。登録免許税の計算に使う固定資産税評価額は、「相続が発生した日」のものではありません。

法務局に相続登記を申請する「年度」の評価額が必要になります。

固定資産税は賦課期日(原則1月1日)を基準に課税関係が決まりますが、実務上「○年度」の証明書は4月1日から翌年の3月31日までの年度区分で取り扱われることが一般的です。この「4月1日」をまたぐかどうかで、必要となる証明書の年度が変わるため、十分な注意が必要です。

- 例1:2026年(令和8年)3月31日に登記申請する場合

→ 2025年度(令和7年度)の固定資産評価証明書が必要 - 例2:2026年(令和8年)4月1日に登記申請する場合

→ 2026年度(令和8年度)の固定資産評価証明書が必要

新しい年度の固定資産評価証明書は、原則としてその年の4月1日から取得可能になります。登記申請のタイミングをよく確認し、正しい年度の書類を準備するようにしましょう。

習志野市・八千代市での固定資産評価証明書の取得方法

ここでは、習志野市と八千代市で固定資産評価証明書を取得する際の具体的な手続きについてご案内します。

習志野市で取得する場合

習志野市では、市役所の窓口で証明書を取得できます。相続人が申請する際には、亡くなられた方との関係が分かる書類が必要になります。

| 申請窓口 | ・市役所 資産税課(市庁舎GF階/グラウンドフロア)・各支所、連絡所 |

|---|---|

| 必要なもの | ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)・手数料(1通300円)・(相続人の場合)被相続人の死亡の事実と、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本など |

| 備考 | 郵送での請求も可能です。事前に市役所に必要書類を確認するとスムーズです。 |

八千代市で取得する場合

八千代市でも同様に、市役所の窓口で証明書を取得できます。必要書類を事前に準備して窓口へ向かいましょう。なお、各支所・連絡所でも受け付けはできますが、即日交付は市役所のみです。

| 申請窓口 | ・市役所 資産税課(2階)・各支所、連絡所 |

|---|---|

| 必要なもの | ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)・手数料(1枚300円)・(相続人の場合)被相続人の死亡の事実と、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本など |

| 備考 | 郵送請求も可能です。詳細は市のホームページで確認できます。 |

より詳しい情報については、八千代市の公式ウェブサイトもご参照ください。

手続きが難しいと感じたら、一人で悩まずご相談ください

ここまで、相続登記に必要な不動産評価額の調べ方について解説してきましたが、「やはり手続きが複雑で難しそうだ」「戸籍謄本などを集める時間がない」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

相続手続きは、評価額の調査だけでなく、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、多くの時間と手間がかかります。もし少しでもご不安な点や不明な点がございましたら、一人で抱え込まず、ぜひ司法書士和久咲法務事務所へお気軽にお問い合わせください。

皆様の心のつかえが取れるよう、丁寧にお手伝いさせていただきます。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続登記をしないと何か問題がありますか?

「相続登記をしないと何か問題がありますか?」

これは、相続登記のご相談の際に多くの方から質問される事項の一つです。

そこで、今回は相続登記に関してよくご質問を受ける事項をいくつかご紹介します。

その①:相続登記をしないと問題がありますか?

答え:あります。

被相続人(亡くなった方)の不動産を売却や贈与をしたい場合、被相続人の名義のまま行うことはできません。

同じく、不動産を担保にローンを組んだりすることも、被相続人の名義のまま行うことはできません。

被相続人名義の不動産を売却などしたい場合は、必ず相続登記をする必要があります。

現時点では、売却することもローンを組むこともないといっても、将来的には可能性があるかもしれません。

その時に、いざ、相続登記を行おうと思っても、相続人の中にも相続が発生していることもあり、相続関係・相続手続が複雑化していることも多いです。

そうなると、結局は売却等をしたくても出来ない不動産となってしまいます。

相続登記を行わない場合、登記簿上の名義はいつまでも被相続人(亡くなった方)の名義のままです。国が勝手に名義を書き換えるなどという制度はありません。

そのため、速やかな相続登記が望ましいとされています。

加えて、2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されており「相続開始を知った日から3年以内」に相続登記をすることが義務とされ、それを怠った場合は10万円以下の過料(ペナルティーのようなもの)の対象となる可能性があります。

その相続登記の義務化の点からも、速やかな相続登記をお勧めします。

その②:相続登記は自分でできますか?

答え:できます。

これもよくご質問される事項で、結論としては、ご自身ですることももちろん可能です。

ただ、「登記簿の名義を書き換えるだけだから、役所に行って書類を提出すればいいんだろ?」という程度のお考えで着手してしまうと、そのイメージとのギャップに驚かれることもあるかもしれません。

例えば、引っ越しをされて住民票の変更をするために役所で手続をする場合は、役所の窓口で用意されている転入届に記入して、これまで住んでいた市町村で取得した転出届とともに提出すれば終わります。

一方、相続登記はご自身ですることも出来ますが、そこまでシンプルな手続ではありません。

まず、大きな違いは、役所に行く前にご事情に沿った書類を準備しなければなりません。

例えば、遺産分割協議が行われたのであれば遺産分割協議書、遺言があれば遺言書、その遺言書が公証役場で作成されたものでなければ家庭裁判所での検認手続を行った遺言書、相続人を確認するための被相続人の一生分の戸籍、などなど。

ご自身の事情にあった書類を準備する必要があります。

そして、登記の申請書を作成します。

ひな型は法務局のホームページや窓口に用意されていますが、記載方法が独特であったり、申請書に収入印紙を貼って登録免許税という税金を納付する必要もあります。

それらの準備が整ったら管轄の法務局に提出するのですが、提出したら終わりではなく、登記が完了したら法務局から交付される書類を受け取る必要があります。

登記完了後に振り返ってみると、割とシンプルな手続だったな、と思える方もいるかもしれません。

しかし、手続作業中は疑問の連続となり、法務局への問い合わせたり、ホームページや書籍でいろいろ調べることも多いと思われます。

まずは、ご自身でチャレンジをしてみて、なんだか大変そうだな、面倒そうだなと思われたら司法書士に依頼することを検討されてもよろしいかと思います。

その③:遠方の不動産なのですが手続をお願いできますか?

答え:不動産が遠方であっても、ご依頼いただく相続人の方が千葉県近郊にお住まいの場合は、ご依頼を承っております。

例えば、沖縄県や北海道の実家の相続を考えてみます。

実家の登記名義人である父が亡くなり相続登記をする必要が生じました。

しかし、相続人である子どもたちは、全員、実家を離れ千葉や東京、大阪にいます。

そのような状況なのですが、相続登記をお願いすることはできますか?といったお問い合わせが多いです。

相続登記の手続は戸籍謄本や遺産分割協議書といった書類上の手続が中心となります。

そのため、対象不動産が当事務所(千葉県習志野市)より遠方であっても、手続をすることは可能です。

ただし、現地の調査が必要であったり、相続人の方と直接面会等が必要な場合もあります。

そのような場合は、あらかじめお伝えをさせていただいております。

今回は以上となりますが、また機会を改めてご紹介をさせていただきます。

相続登記についてのご相談

相続登記についてはお気軽にお問い合わせください。

事前にご予約をいただければ土日・夜間でもご相談を承っております。

<ご案内>

当事務所・代表司法書士の執筆(本文)書籍

「相続登記サクッと準備ガイド」(中央経済社)

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

共有の農地を単独所有にしたい

当事務所の周辺は住宅地であるため、田んぼや畑といった農地は多いとは言えません。(もちろん東京の都市部などと比べればありますが。。)

ところで、司法書士の中心業務の一つに不動産登記があります。

不動産登記とは、ざっくり言えば「不動産の名義変更」の手続です。

Aさんが所有している土地をBさんに売ったら、登記簿をAさんからBさんに名義を書き換えます。

これが不動産登記です。

売買の対象の土地が住宅地の場合、AさんとBさんの売買契約によって売ることができます。

当たり前と言えば当たり前かもしれません。

しかし、世の中にはこの当たり前が通用しない土地が存在します。

それが、「田」や「畑」といった農地です。

なぜ、農地は世の中の当たり前が通用しないのでしょうか?

それは、農地法という特別な法律があるからです。

農地法は、ざっくり言えば、農地を守りましょうという法律です。

むやみに農地を住宅地などに開発してしまうと、日本から農地が無くなってしまうかもしれません。

そのようなことにならないように、農地の売却にはお役所の許可が必要になっています。

たとえ、AさんとBさんの売買契約が成立していたとしても、お役所の許可がなければ、売買はできません。

このお役所の許可のことを「農地法の許可」などと呼んでいます。

さて、ここからが今回の本題なのですが、相続などにより取得した土地を共有者のうちの一人に贈与したいという相談がありました。

その土地の登記簿を確認するとA・B・Cの3名の共有状態でした。

この3名は親戚同士で、対象となる土地は現在使われていないので、B・Cの持分をAさんに贈与してAさんの単独所有にしたいという相談でした。

贈与であっても、売買と同様に、贈与契約があれば、B・Cの持分をAさんに贈与することができます。

ただし、当事務所で登記簿を確認してみると、今回の土地は「田んぼ」でした。

そうです。

当たり前が通用しない農地でした。

つまり、B・CとAさんの贈与契約だけではダメで、農地法の許可が必要となるケースでした。

じゃ、許可を取ればいいのでは?と思いますが、

ケースにもよるのですが、今回は農地法の許可を取得することが大変難しい土地でした。

そこで、農地法の許可はあきらめて別の方法を検討しました。

それが「持分放棄」です。

「放棄」とは言いますが、実は、不動産は原則として捨てること・放棄することはできません。

買った土地をもう使わないので、捨てます・放棄します、ということは出来ず、誰かにあげたり(贈与したり)、売ったりすることが出来なければ、ずっと所有者のままです。

※相続により取得した場合、一定の要件を満たす土地は、国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)ができました。詳細は別の機会にしたいと思います。

ただし、それが不動産の「持分」であった場合は、事情が異なりなります。

今回のケースのように、共有であった場合は、その持分を放棄することができます。

持分を放棄すると、放棄をしていない共有者に持分が移動します。

今回の場合は、B・Cが持分を放棄することで、その持分がAに移動します。

そして、結果的にAが単独で所有することができ、目的を達成することができます。

あれ?

農地法はどこにいったのでしょうか?

実は、この持分放棄では農地法の許可は不要です。

似たようなことを行っているのに、贈与では必要で、持分放棄では不要・・。

なんだか不思議です。

すこしだけ理屈をお話すれば、売買や贈与は契約です。

契約とはAとB・Cの合意とも言えます。

お役所は、農地法の許可を使って、この合意に「ちょっと待ったー」をすることができるのです。

ちょっと待ったーによって合意をさせない、つまり売買や贈与は出来ないという理屈です。

一方、「放棄」はB・Cが「捨てる」行為であって、AとB・Cの合意ではありません。

農地法では「放棄(捨てる)」という行為に、「ちょっと待ったー」はできません。

そのため、「持分を放棄する」と言えば、農地であっても持分の放棄をすることができます。

そのため、今回の相談では、贈与ではなく、持分放棄をすることで、Aの単独所有とすることが出来ました。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

登記はすぐに終わりません。

2024年4月より相続登記が義務化されました。

2024年4月以降に生じた相続はもちろん、それまでに生じていた相続も義務化の対象となっています。そのためでしょうか。最近、法務局(登記所)が混雑しているように感じます。

とはいえ、実際に法務局に行っても人であふれかえっているということはありません。

それは、登記申請や登記事項証明書(登記簿謄本)の申請がオンラインや郵送で行われていることが多く、実際に法務局の窓口に行って申請などを行っている人が少ないからだと思われます。

では、どこで法務局の混雑具合を感じるのか?

それは、登記申請から登記完了までの期間です。

登記(相続登記などの不動産登記)とは、簡単に言えば、登記簿の書き換えのことです。

相続登記でいえば、不動産の所有者が亡くなり相続が生じたので、登記簿に記載されている所有者の名義を書き換えてほしい、というものです。

この登記=書き換え作業って、実は、わりと時間がかかります。引っ越しをしたときは市役所などで住所変更の手続きをしますが、その際の書き換えは多くの場合、即日に行ってもらえると思います。しかし、登記は事情がことなります。

早くても1週間、時間がかかる場合は1か月以上のこともあり得ます。

法務局は管轄といって、担当エリアが決まっています。大都市と地方の法務局では当然取り扱い量が異なります。

私が日ごろ申請することが多い法務局はおおむね10日~2週間程度のことが多いです。1週間くらいだと早いなーと感じます。

ところが、最近は1か月近くかかることも珍しくない感じがします。

理由はよくわかりませんが、相続登記の義務化が一因になっているような気もします。

いずれにしても、登記には時間がかかるということは気に留めておかれるとよいと思います。

例えば、相続登記とはいっても、不動産の売却を前提としたものもあります。

父が亡くなった後、自宅の不動産を売却しようと思ったら、父名義のままだったので、売却するために父から子への相続登記が必要であったような場合です。

この場合、売却までに相続登記を必ず終わらせておく必要があります。

ところが、あまりにタイトなスケジュールを組んでしまうと、相続登記が間に合わないということもあり得ます。

と、言うのも、先の1か月ほどかかっているというのは、あくまでも登記申請から登記完了までの期間です。

相続登記の申請をするには、その前に戸籍謄本などのいろいろな書類を準備しなければなりません。ケースによりますが、事前準備に最低1か月程度、スムーズにいっても2~3か月かかることが多いです。相続人間にトラブルなどがあれば、以上かかります。

不動産の売却をするときなどは、相続登記の目途が付いてから動くことも多いかと思いますが、登記期間が長めになっていることは留意点の一つかと思います。

「登記はすぐに終わらない」

これはぜひ覚えておいてください。

<ご案内>

当事務所・代表司法書士の執筆(本文)書籍

「相続登記サクッと準備ガイド」(中央経済社)

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

「登記識別情報の通知を希望しません」にチェックはしない

司法書士は不動産取引の残金決済に立ち会うことがよくあります。そこでは登記書類などを確認して間違いなく所有権が移転したり、抵当権が設定出来たりすることを確認しています。

以前、残金決済にあたって担当の不動産仲介業者から「今回の売主さんは登記識別情報を持っていないようです。」との連絡がありました。「登記識別情報」とは従来の権利証と同じ役割を果たす書類です。不動産の購入や相続などで不動産の名義を取得した際に登記所(法務局)から通知(交付)されている書類で、後日、不動産の売却の際に必要になります。登記識別情報は無くても手続はできますが、別途の手続と費用がかかります。費用はおおむね5~10万円程度かかります。

このように登記識別情報は重要な書類ではあるのですが、不動産は長期に所有することも多いので、中には無くしてしまう方もいます。ただ、探すのが面倒だと思われている方もいるようで、「費用がかかります」と案内すると、出てくることもしばしばです。ちなみに、登記識別情報(従来の権利証も)は再発行はできません。

冒頭の仲介業者から問い合わせがあった売主さんにも同様の案内をしようと思っていたところ、仲介業者から「この前登記をしたばかりのようなんです」との連絡も。

登記簿謄本を確認してみると、確かに2か月くらい前に登記をしたばかりのようで、登記識別情報を無くしてしまうには早すぎます。そこでもう少し登記簿謄本を見てみると、取得原因(理由)に「相続」と書いてありました。

それでピンときました(これは売主さんが自分で登記手続きをしたのかな??)。

仲介業者に「今回の売主さんは、相続登記で不動産を取得しているみたいですけど、これは誰が行ったんですか?」と聞いてみると「司法書士ではなく、自分でやったようです」との回答がありました。

予想的中です。

おそらく、法務局の登記申請書のひな形を使用しながら相続登記をご自身で行ったのだと思います。

法務局が用意しているひな形の中には、四角のチェックボックスとともに「登記識別情報の通知を希望しません」という欄があります。

そして、今回の売主さんは、このチェックボックスにチェックを入れて相続登記を申請したのだと思います。

「すぐに売っちゃうのだから登記識別情報なんかいらないな」などと思われたのかもしれません。

ただ、その登記識別情報は、そのすぐ売っちゃう際に使用するものなので、少なくとも今回はチェックボックスにチェックをすべきではありませんでした。

この売主さんに限らず、登記識別情報は、現在のところよほどの事情がない限り通知(交付)してもらうことが一般的です。確かに通知後の保管などが面倒なところもありますが、ご自身で相続登記を行う際は、チェックボックスにチェックを入れずに登記識別情報を通知(交付)されることを強くお勧めします。

ちなみに、さきほどの売主さんは結局登記識別情報が無かったため、別途5万円の費用がかかりました。

<ご案内>

当事務所・代表司法書士の執筆(本文)書籍

「相続登記サクッと準備ガイド」(中央経済社)

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。